PinterPolitik.com

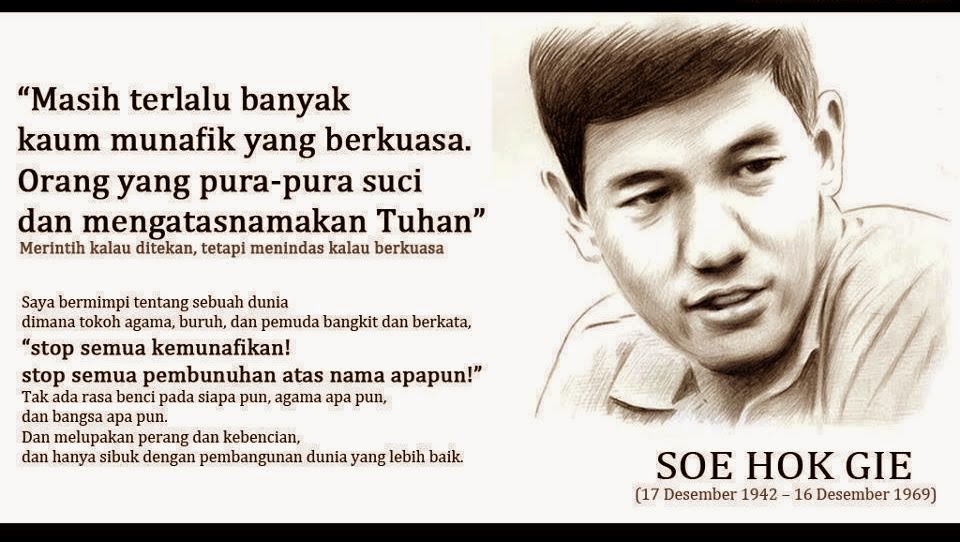

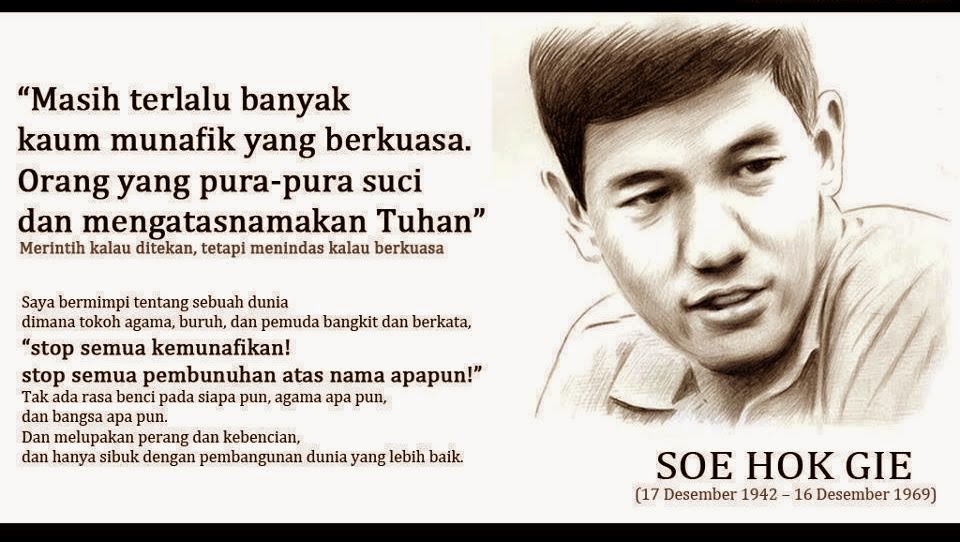

[dropcap ]K[/dropcap]ebencian, tanpa terasa sudah mulai menjalar dalam benak kita. Beberapa tahun belakangan, di setiap kegiatan pemilihan umum – baik pemilihan kepala daerah maupun presiden, dengung kebencian kembali merebak dalam bentuk penyebaran isu-isu SARA. Ketika isu etnis tak lagi mampu mendulang suara, maka isu agama pun didongkrak untuk mengoyak emosi calon pemilihnya.

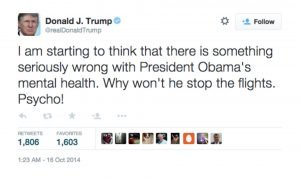

Coba lihat saja di media-media sosial, perang ejek, hujat, dan fitnah, seakan sudah menjadi santapan sehari-hari. Siapapun yang memuat status berseberangan, maka dia akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka yang berada di pihak lainnya. Pelakunya tak hanya masyarakat awam, selebritas bahkan tokoh dunia pun ikut melakukannya.

Demokrasi yang keblabasan, gerutu Presiden Jokowi. Presiden ketujuh Indonesia ini juga acapkali menjadi subyek kebencian, terutama bila ada kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak menyenangkan pihak-pihak tertentu dengan kepentingan berbeda. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump malah memilih menjadi orang yang paling senang melemparkan celaan di media sosial – terutama twitter, terkadang jadi terkesan keterlaluan karena sudah melanggar privasi orang lain.

“Tahun 2016 adalah tahun ketika penggunaan narasi sinis ‘kita vs mereka’ yang penuh tudingan, kebencian dan ketakutan, jadi begitu menonjol di seluruh dunia dalam tingkat yang tidak pernah tampak sejak 1930-an,” kata Salil Shetty, Sekertaris Jenderal Amnesty Internasional (AI).

Meningginya tingkat kebencian ini, lanjut Shetty, baru terlihat lagi sejak tahun 1930-an, yaitu saat Adolf Hitler mulai berkuasa di Jerman. Seperti yang kita ketahui, Hitler dengan ideologi Nazi-nya merupakan gerakan kebencian paling mengerikan yang menyebar di beberapa negara, sepanjang sejarah.

Celotehan dan kebijakan Trump yang banyak bersinggungan dengan pelanggaran HAM, dianggap AI bisa membahayakan. Apalagi di Eropa juga mulai muncul “Trump-trump” lain yang ikut mengadopsi sistem supremasi nasional dan kampanye anti-Islam. Bila situasi ini dibiarkan, Shetty khawatir akan mengarah pada timbulnya fasisme baru.

Belakangan ini, Eropa memang tengah marak mengkampanyekan isu anti-imigran dan anti-Islam di tengah-tengah maraknya Islamfobia dalam masyarakat Eropa. Naiknya Trump sebagai presiden, seakan memberi peluang bagi tokoh-tokoh populis sayap kanan di Eropa seperti Marine Le Pen, Frauke Petry, dan Geert Wilders untuk mengekor kebijakan Trump. Wilders bahkan tak malu-malu mengusung semboyan “Make Netherlands Great Again” yang ia catut dari semboyan Trump.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menganggap sentimen Islamofobia yang digambarkan dengan sejumlah gerakan anti-imigran dan dilakukan oleh sejumlah negara belakangan ini, justru kian memicu munculnya aksi terorisme. Guterres khawatir, sentimen negatif tersebut malah akan menguatkan dukungan kelompok terorisme seperti ISIS, untuk menguatkan propagandanya.

Kebencian dan Politik Identitas

Di beberapa negara, tumbuhnya kebencian terpicu dari masalah yang berbeda. Di Amerika misalnya, kebencian muncul akibat kebijakan Trump yang cenderung rasis dan menekan kelompok-kelompok tertentu. Sementara di Eropa, kebencian mengakar dari persoalan imigran Timur Tengah yang membanjiri negara-negara mereka dan menciptakan problema baru di dalam negeri masing-masing.

Sedangkan di Indonesia, kebencian tumbuh karena benih-benihnya memang sengaja ditebar hanya untuk memuluskan agenda politik sekelompok orang atau golongan. Tak heran bila perang hujat dan fitnah, lebih banyak terjadi di masa-masa menjelang pemilihan umum diadakan. Isu SARA dianggap sebagai strategi jitu untuk menumbuhkan keberpihakan dan berujung pada panen suara.

Namun kebencian yang terjadi baik di Amerika, Eropa, maupun Indonesia, mempunyai karakteristik yang sama, yaitu akibat meningkatnya sentimen atas suatu kelompok yang memiliki kesamaan atau yang dikenal dengan istilah politik identitas.

Menurut ilmuwan Cressida Heyes dalam buku Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari para anggota suatu kelompok, karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Penguatan identitas secara negatif ini, biasanya muncul akibat kelompok tersebut merasa terancam atau ketika ada kelompok/orang yang dianggap musuh bersama. Dalam kondisi yang ekstrim, tekanan dan kondisi krisis ini akan memaksa kelompok tersebut untuk bersikap agresif serta melakukan perlawanan. Pada tahap inilah, politik identitas bisa berubah menjadi radikalisme atau fasisme.

Politik Identitas Sebagai Strategi Politik

Paska tumbangnya Soeharto, dinamika politik Indonesia memasuki pola baru. Kekuatan partai politik dan berbagai kelompok strategis dalam masyarakat, berlomba-lomba memainkan sentimen agama, ras, etnis, dan jender untuk menggolkan agenda-agenda politiknya. Karena itu, politik identitas selalu terlihat semakin menguat ketika menghadapi pemilihan umum.

Menurut Coen H. Pontoh, mahasiswa Ilmu Politik di City University of New York, ada dua sebab yang memungkinkan politik identitas menjadi strategi jitu bagi partai-partai politik. Pertama, karena paska Orba jumlah parpol melonjak drastis dan banyak yang mengusung agama atau etnis sebagai basis pemilihnya. Kedua, pemekaran wilayah di daerah-daerah juga menjadi ladang empuk bagi parpol untuk menjaring pemilih melalui isu SARA.

Strategi dengan pendekatan politik identitas ini, membuat kontestasi Pilkada dan Pilpres lebih mengutamakan emosi dibanding rasio. Tidak ada diskusi kritis lagi mengenai program-program yang ditawarkan oleh para kandidat, tetapi seberapa persuasif para kandidat ini mengulik-ulik emosi calon pemilihnya.

Contoh yang paling mudah diingat, adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012. Ketika itu, pertarungan yang terjadi antara Pasangan Calon Pertahana Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli dengan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama, menggunakan pendekatan politik identitas melalui etnisitas. Walau strategi tersebut tidak sepenuhnya berhasil, namun isu yang dilemparkan benar-benar mampu membuat warga Jakarta menjadi terpecah belah.

Strategi yang sama ternyata kembali terjadi di Pilkada DKI tahun ini, politik identitas masih menjadi senjata andalan bagi para pasangan calon untuk saling menjatuhkan. Strategi dengan mengusung kampanye anti etnis tertentu dan politisasi agama, tampaknya membuat situasi menjadi sangat panas. Tidak hanya dikalangan parpol, tapi juga masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan keberpihakan dari sejumlah organisasi massa agama dalam memberikan dukungan.

Islam yang Termarjinalkan

Berbagai peristiwa penggalangan massa yang dilakukan ormas-ormas Islam belakangan ini, merupakan gambaran dari bentuk politik identitas muslim Indonesia saat ini. Gerakan ini terjadi karena kondisi masyarakat muslim Indonesia yang terpinggirkan secara politik. Masyarakat Muslim hanya dimanfaatkan ketika adanya kontestasi politik seperti Pemilu Legislatif, Pilkada, dan Pilpres.

Menurut Profesor Bachtiar Effendi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, parpol berbasis umat Islam yang ada saat ini, umumnya secara politis lebih sebagai pelengkap. Keberadaannya cenderung dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam pemilihan umum semata.

Indonesia memang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, jumlahnya hingga mencapai 85 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sehingga secara sosiologis, mustahil untuk tidak terlibat dalam proses politik nasional. Tapi peran Islam masih marjinal, karena adanya dikotomi “politik Islam” dan “non politik Islam”.

Kesempatan umat Islam untuk mendominasi pemerintahan, sebenarnya datang saat tumbangnya Orba dan menjamurnya partai-partai berbasis Islam. Bahkan pada 1999, mereka bersatu dalam Koalisi Poros Tengah yang diharapkan mampu mewadahi aspirasi umat Islam. Namun saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dicopot jabatannya melalui sidang istimewa, koalisi ini bubar dan harapan umat Islam juga ikut sirna.

Keadaan ini menimbulkan antipati dari sebagian besar masyarakat Muslim terhadap partai politik yang mengatasnamakan Islam, maupun yang berbasis massa Islam. Mereka gagal membangun saluran politik bagi masyarakat Muslim dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini. Aspirasi mereka tidak terdengar ataupun terwadahi dalam bentuk kebijakan.

Kekecewaan inilah yang membuat umat Muslim memilih terikat dengan ormas-ormas yang notabene adalah kekuatan di luar parlemen, dalam menyampaikan aspirasinya. Apalagi di era reformasi saat ini, ketika setiap orang atau kelompok berhak menyuarakan pendapat, kebebasan itu pun disederhanakan oleh ormas-ormas tertentu dengan memobilisasi massa untuk mencapai kepentingannya.

Beberapa kalangan bahkan mensinyalir, paham-paham Ormas ini tidak saja telah mengubah wajah Islam Indonesia yang toleran dan demokratis menjadi intoleran, progresif dan anarkis, tapi juga menghancurkan berbagai corak Islam berwajah lokal. Invasi gerakan tersebut tidak hanya masuk ke dalam Ormas, tapi juga ke kampus dan birokrasi.

Pengaruh Transnasional

Munculnya ormas-ormas Islam yang lebih ekstrim, menurut Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, sebenarnya bukan karena ada yang salah dengan proses bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Tapi lebih banyak karena adanya pengaruh dari luar, terutama dari negara Timur Tengah.

“Salah satu contoh, ada orang Indonesia di ISIS, jadi ini motifnya transnasional. Transnasionalisme mempengaruhi Indonesia,” jelas mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. Ia menilai, kondisi yang ada sekarang semakin memprihatinkan, karena intoleransi juga terjadi di antara sesama umat Islam yang berbeda pemahaman atau haluan.

http://https://youtu.be/Z6nZ1n5wCLE

Di samping itu, kontestasi politik seperti pilkada atau pilpres, memiliki pengaruh tersendiri terhadap munculnya ketidakrukunan masyarakat. “Saya kira dinamika politik, baik pilpres maupun pilkada, kerap terjadi penyalahgunaan doktrin agama. Kasus Ahok itu menimbulkan gejolak, bahkan sampai keluarga, menimbulkan permusuhan sesama Muslim,” tambahnya.

Situasi yang panas ini semakin diperparah dengan banyak beredarnya berita bohong yang bertebaran dan marak di media sosial. Sebab, berita-berita tersebut kerap menyebarkan kebencian dan permusuhan antarkelompok yang berbeda. Akhirnya sebagian kalangan memahami bahwa apa yang dipahaminya merupakan hal yang paling benar, dan yang tak memiliki pandangan sama dinyatakan salah.

Sementara itu Guru Besar bidang Islam, politik, dan modernitas dari Monash University, Australia, Prof. Greg Barton beranggapan, munculnya kelompok-kelompok Islam ekstrim ini akibat adanya cara pandang yang kurang tepat dalam penerapan demokrasi dewasa ini. “Salah satu yang mempengaruhi pandangan itu adalah munculnya kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai pembenaran,” katanya.

Meski begitu, ia melihat kasus tersebut tidak menggambarkan kecenderungan mayoritas masyarakat Indonesia. “Sebaliknya, masyarakat Indonesia sudah menunjukkan kecenderungan mereka untuk tidak mendukung kekerasan dan lebih mendukung gagasan-gagasan yang lebih moderat,” ujar Barton.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih merupakan contoh terbaik dari berhasilnya demokrasi, tentu dengan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan dibarengi dengan catatan prestasi ekonomi yang baik. Hanya saja, ia menyarankan agar Islam lebih berperan lagi dalam berkembangnya demokrasi, terutama dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadyah. “Kedua ormas ini merupakan penopang sosial utama ketika kelompok sipil belum terbangun secara kuat,” tegasnya.

Menghalau Kebencian

Peranan NU dan Muhammadyah dalam politik negara juga disepakati oleh Dr. Kevin Fogg dari Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS), University of Oxford. Peneliti organisasi Islam Indonesia ini melihat peranan NU dan Muhammadyah sangat penting, karena merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. NU diperkirakan memiliki anggota sekitar 60 juta jiwa, sementara Muhammadyah 40 juta jiwa. Jumlah sebesar ini, menjadikan keduanya memiliki posisi tawar di pemerintahan.

Walau memiliki jumlah anggota yang besar, namun NU maupun Muhammadyah tidak merusak hubungannya dengan pemerintah, bahkan bersinergi. Dalam sejarahnya pun tercatat bahwa NU dan Muhammadiyah mempunyai peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk keterlibatan tokoh kedua ormas itu dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Pendapat yang sama juga dikatakan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Ia mengatakan NU dan Muhammadyah paling berpotensi untuk melawan interpretasi dan monolitik yang ada, karena umatnya banyak. Sebab, saat ini yang diperlukan adalah adanya ideologi tandingan yang bersifat moderat untuk meredam maraknya penyebaran pemahaman radikalisme di masyarakat.

Menurut Tito, peran para ahli agama sangat diperlukan untuk membantu pemerintah memberantas terorisme. Pasalnya, penyebaran paham radikal kerap dilakukan oleh kelompok teroris melalui narasi ideologi dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang multitafsir. “Konsep Islam Nusantara di kalangan NU merupakan salah satu contoh ideologi tandingan. Jika dilakukan secara intensif, maka konsep Islam Nusantara akan mencegah upaya radikalisasi kelompok teroris,” tukasnya.

Konsep Islam Nusantara sendiri, menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj adalah pendirian NU yang telah ditetapkan sejak awal untuk mempertahankan ajaran Islam yang mampu membaur dengan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. “Bagi para ulama NU, baik Wahid Hasyim dan Hasyim Asy’ari, menganggap Pancasila sebagai ahlusunnah wal jama’ah yang pengamalannya sebagai wujud menegakkan syariat Islam,” terangnya, beberapa waktu lalu.

Muhammadyah sendiri dalam Muktamar ke 47 tahun lalu, telah mencermati gejala-gejala meningkatnya perilaku keberagaman yang ekstrim, salah satunya sikap mudah mengkafirkan orang lain (takfiri). Sikap menghakimi dan menanamkan kebencian dengan memberikan tuduhan sesat, kafir, dan liberal ini, dianggap bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang dan kesantunan.

Untuk itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam untuk bersikap lebih kritis dengan melakukan dialog, dakwah terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta melakukan interaksi sosial yang santun. “Kebencian tidak bisa dilawan dengan kekerasan, tapi dengan mendiskusikan tentang ajaran Islam itu sendiri,” jelasnya.

Kebencian memang kadang datang dari ketidaktahuan, maka salah satu cara menghalaunya adalah dengan terus menyelenggarakan dialog untuk membuka wawasan masyarakat. Seperti kata pepatah “Kebencian yang dibalas kebencian, tidak akan menghilangkan kebencian tersebut. Hanya kasih sayang yang dapat menghilangkannya” ~ Martin Luther King Jr. (Berbagai sumber/R24)