Sekilas, kebijakan afirmatif bisa menjadi angin segar untuk mengatasi ketimpangan yang menganga di Indonesia. Namun di angan-angan beberapa tokoh, kebijakan ini malah berpotensi melahirkan diskriminasi etnis karena diwujudkan dengan salah kaprah.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]J[/dropcap]umat (12/05) lalu, jurnalis Reuters, Tom Allard mewawancarai Bahtiar Nasir, ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) di Islamic Center Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Nasir menyatakan, kekayaan minoritas etnis Tionghoa di Indonesia adalah sebuah masalah, maka dari itu ia menganjurkan diberlakukannya tindakan afirmatif. Selanjutnya ia melontarkan pernyataan rasis nan diskriminatif, “Mereka bukannya bersyukur, malah bertindak tidak adil. Dan itu masalah besar.”

Lalu, apa yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi tindakan afirmatif itu sendiri? Kebijakan ini sejatinya bertujuan agar suatu kelompok atau golongan memperoleh peluang yang setara dengan golongan atau kelompok lain dalam bidang yang sama. Golongan atau kelompok ini bisa dibagi melalui kelamin, profesi, etnis, agama, dan lainnya. Apa yang disampaikan Nasir merujuk pada pemberian peluang lebih kepada warga keturunan non Tionghoa, yang dinilainya banyak menduduki posisi sebagai konglomerat negeri.

Nasir juga berkata kalau investasi yang diberikan oleh Cina ke Indonesia tidaklah membantu memperbaiki ekonomi, sebaliknya ia menilai hal tersebut sebagai langkah menjual Indonesia kepada asing. Seolah-olah Tionghoa dan Tiongkok, sama dalam imajinasi sosok penggagas gerakan Bela Islam 411 tersebut.

Tidak hanya Nasir yang melontarkan nada demikian. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengeluarkan ucapan hampir senada. Ketika membicarakan kesenjangan ekonomi, alih-alih menganalisisnya dari sudut pandang politik ekonomi, JK menyebut permasalahan ada di perbedaan agama.

“Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun yang miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia, kaya dan miskin berbeda agama.” ucapnya ketika menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon Februari lalu.

Lebih lanjut, JK menyebut sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Konghucu maupun Kristen. Sedangkan yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang Kristen. “ini sangat berbahaya, Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini.” tutupnya.

Melengkapi komentar Nasir dan JK, Ketua MPR, Zulkifli Hasan tak ketinggalan berkicau. “Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan.” Ucapannya diutarakan kepada presiden Jokowi pada Maret lalu.

Menarik bila mengikuti komentar Nasir, JK dan Zulkifli. Mereka bertiga sadar bahwa kesenjangan ekonomi nyata terjadi di masyarakat. Namun, ketika mencari titik hulu permasalahan, ketiga tokoh ini sepertinya ‘salfok’ atau salah fokus pada persoalan identitas.

Apakah kebijakan Tindakan Afirmatif ini benar-benar ampuh sebagai solusi? Atau malah menjadi corong baru menormalisasi rasisme dan diskriminasi warga keturunan Tionghoa?

Asal Mula Tindakan Afirmatif Negeri

Tindakan afirmatif ini bisa saja menjadi alternatif yang menjembatani kebutuhan masyarakat miskin dengan mereka yang memegang modal dan kapital terbesar. Namun, aroma rasialis lebih santer tercium dari kebijakan ini.

Sejarah Indonesia dengan Aksi Afirmatif bukanlah hal baru. Pemberlakuan kebijakan aksi afirmatif, bisnis pribumi, muncul pertama kali tahun 1956. Usul pemberlakuan ini dicetuskan oleh seorang pengusaha pribumi bernama Mohammad Assaat, untuk mendiskriminasi etnis Tionghoa dalam Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia (KENSI). Ia sendiri menyebut idenya ini dengan ‘pribumisasi’.

Saat itu, rasa ‘cemburu’ terhadap pengusaha Tionghoa yang memiliki banyak aset pertokoan, tumbuh hingga perkumpulan pengusaha pribumi harus mengeluarkan kebijakan melarang orang asing dan keturunan Tionghoa memiliki usaha. Secara praktik, yang dimaksud dengan ‘orang asing’ dalam pasal dan kebijakan ini hanya tertuju pada warga keturunan Tionghoa. Hal ini dilihat dari 86.690 pedagang Tionghoa yang terdaftar, 90% adalah keturunan Tionghoa.

Akibatnya, 500 ribu pengusaha keturunan Tionghoa yang belum memiliki kejelasan surat, disingkirkan dan tak diakui kewarganegaraan Indonesianya. Hal ini berkembang di tahun-tahun berikutnya untuk menasionalisasikan identitas Tionghoa mereka dengan mengganti nama menjadi seperti pribumi.

Mohammad Assaat sendiri merupakan pendukung partai Islam moderat Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai Islam terbesar saat itu. Saat ini, nilai-nilai Masyumi masih dilanjutkan dan diadopsi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PBB).

Masyumi didirikan pada Kongres Umat Islam sebagai wadah pemersatu umat Islam dalam bidang politik. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Masyumi karena diduga terlibat dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Tindakan afirmatif pengusaha pribumi ini, memantik opini publik akan anti Tionghoa bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Mereka yang tak menyetujui kebijakan ini, dianggap tak patriotik dan disebut oportunis. Sentimen buruk yang diberikan kepada kaum Tionghoa sangat kuat pada masa ini. Akibatnya, kerusuhan rasial, yang populer dengan nama Kerusuhan Rasial Cibadak meletus. Hal ini menyebabkan eksodus besar-besaran warga Tionghoa dan keturunan kembali ke Cina.

Kebijakan afirmatif sendiri di Indonesia melahirkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 dan juga kebijakan Ekonomi Benteng, yang keduanya sama-sama berisi larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia/pribumi.

Peraturan No. 10 Tahun 1959 ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero, sedangkan Kebijakan Ekonomi Banteng diusulkan oleh ayah Prabowo Subianto yang juga Begawan ekonomi Orde Lama, Sumitro Djojohadikusumo.

Ingin Tiru Malaysia?

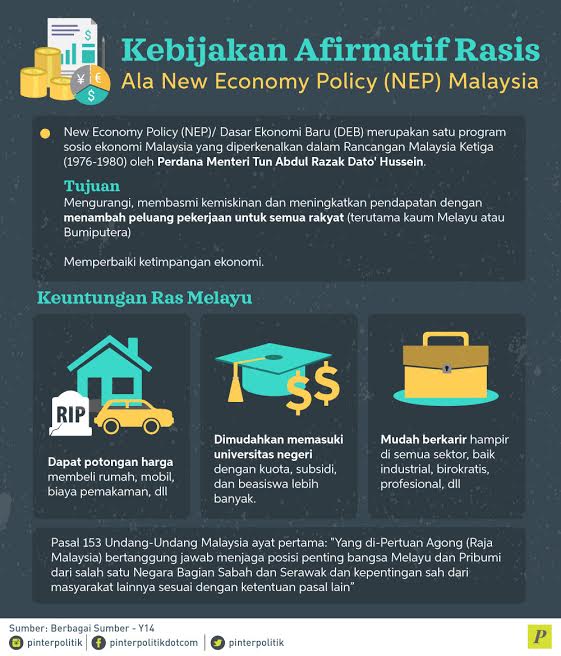

Gaung kebijakan afirmatif yang disebarkan Mohammad Assaat, lebih merebak di Malaysia. Pada tahun 1970, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri saat itu, memberlakukan New Economic Policy (NEP) yang kurang lebih diilhami dari kebijakan afirmatif. Yakni bertujuan memajukan kaum Melayu yang hanya menikmati sekitar tiga persen total kekayaan Malaysia. Di bawah kebijakan NEP, orang Melayu mendapat fasilitas dari pemerintah dalam membangun bisnis, pekerjaan, dan beasiswa ke luar negeri.

Namun, kebijakan ekonomi NEP di negeri Jiran bahkan sudah sampai pada favoritisme etnis Melayu atas etnis-etnis lain. Sebaik dan setinggi apapun kemampuan yang dimiliki orang etnis non Melayu, yakni Tionghoa atau India, ia tetap sulit menerima apresiasi dan penghargaan. Dominasi etnis Melayu, tanpa didasari kemampuan dan latar nelakang yang sesuai terlihat dalam birokrasi pemerintahan, angkatan bersenjata, dan perusahaan negara, orang Melayu sangat mendominasi di Petronas.

Selain itu, kebijakan ini tidak menguntungkan etnis Melayu secara keseluruhan. Hanya elit Melayu yang memiliki reasi dengan Partai United Malays Nationals Organisation (UMNO), baik dengan keluarga maupun kroninya. Kebijakan ekonomi ini, benar-benar dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk mendapatkan lisensi perdagangan, menguasai saham, dan memenangkan tender-tender proyek besar.

Berbeda dengan Malaysia, Amerika Serikat berhasil memberikan sedikit bantuan kepada warga keturunan Afrika dalam kesetaraan pendidikan. Kebijakan afirmatif dalam pendidikan telah memudahkan warga kulit hitam di Amerika keluar dari lingkaran kemiskinan dan pendidikan yang buruk dengan penyediaan kuota khusus untuk warga keturunan Afrika.

Sejarah panjang perbudakan kaum kulit hitam di Amerika, secara strukural menempatkan warga keturunan Afrika sulit mengakses fasilitas negara untuk memperbaiki hidup karena diskriminasi. Hingga John F. Kennedy mengeluarkan pernyataan kepada perusahaan untuk menerima calon pegawai baik, tak memandang ras, asal negara, dan warna kulit. Kebijakan ini diteruskan oleh Lyndon Johnson di tahun 1967 sampai sekarang.

Indonesia, Jangan Salah Fokus

Banyaknya warga non-Melayu berbondong-bondong meninggalkan Malaysia juga menjadi fenomena dari kebijakan NEP Malaysia. Wilson Lee, salah satunya. Ia bangga menjadi warga Malaysia, namun kebijakan tersebut membuatnya harus angkat kaki ke Singapura tahun 2008. Lee mengatakan, kebijakan NEP terang-terangan disalahgunakan demi memperkaya kantong penguasa negeri Jiran. Ia dan kawan berbisnisnya dirugikan, baik secara profit dan kesempatan berbisnis.

Tak hanya Lee, lebih dari dua juta penduduk non Melayu asal Malaysia, rela bermigrasi ke negara lain untuk mendapat kesempatan bekerja dan memperoleh kehidupan finansial yang lebih cerah. Di dalam dua juta penduduk itu, orang-orang super kaya Malaysia, yang rata-rata berasal dari etnis non-Melayu ada di sana.

Jika warga super kaya ini terus meninggalkan Malaysia, maka goal Malaysia menaikan angka pendapatan negara dari US $7000 dollar Amerika menjadi US $15000 di tahun 2020, hanya menjadi ‘cakap manis’ belaka. Hal ini pula yang disebut oleh Bank Dunia sebagai brain drain Malaysia, sebuah fenomena Negara Dunia Ketiga di mana warga bertalenta dan memiliki kelebihan tinggi meninggalkan negaranya.

Walaupun begitu, kebijakan afirmasi sendiri memliki nilai positif lain. Di Indonesia, walau masih tak lepas dari kritik dan kendala, partisipasi perempuan di bidang politik sampai 30 persen terisi dan meningkat. Kebijakan ini terbukti menaikan angka partisipasi perempuan secara statistik dalam politik di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, pencanangan kebijakan afirmatif yang dilandaskan pada etnis atau agama saja, tentu merupakan sebuah ketidaksempurnaan para tokoh dan pejabat politik memetakan permasalahan ketimpangan di Indonesia.

Jika kebijakan ini salah kaprah diberlakukan, kita mungkin sudah bisa membayangkan bahwa keuntungan hanya dapat dirasakan kalangan elit dan etnis tertentu saja. Kebijakan tersebut tak akan bisa menyentuh nasib para petani pribumi, masyrakat kelas menengah ke bawah, dan mereka yang masih tertinggal secara pendidikan dan ekonomi di luar Pulau Jawa, baik pribumi maupun non-pribumi. Terlebih, penerapan kebijakan ini hanya akan melukai semboyan Bhineka Tunggal Ika dan menciptakan pemerintahan yang rasis.

Dengan memahami sejarah panjang dan konteks sosial, ekonomi, dan politik, keberagaman etnis, budaya, agama, dan suku, kebijakan afirmatif bisa benar-benar menyasar kelompok yang kurang diuntungkan dalam sistem ekonomi dan politik negara.

Mengingat dugaan yang dilemparkan oleh Nasir, Zulkifli Hasan dan JK, tentang kekayaan yang rata-rata dimiliki keturunan etnis Tionghoa, mereka tak sadar pula bahwa banyak pula warga keturunan Tionghoa yang hidup terbatas, tak memiliki previlese ekonomi apapun. Dengan begitu, kebijakan afirmatif di Indonesia, tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah lahan menormalisasi kekerasan dan diskriminasi terhadap Tionghoa. (Berbagai Sumber/A27)