Langkah KSAD Andika Perkasa menghapus tes keperawanan bagi calon Korps Wanita TNI AD (KOWAD) mendapat apresiasi luas. Apakah ini bertolak dari pandangan kritis? Atau mungkin merupakan intrik politik untuk tujuan tertentu?

“A Logical picture of facts ia a thought.” – Ludwig Wittgenstein, dalam buku Tractatus Logico-Philosophicus

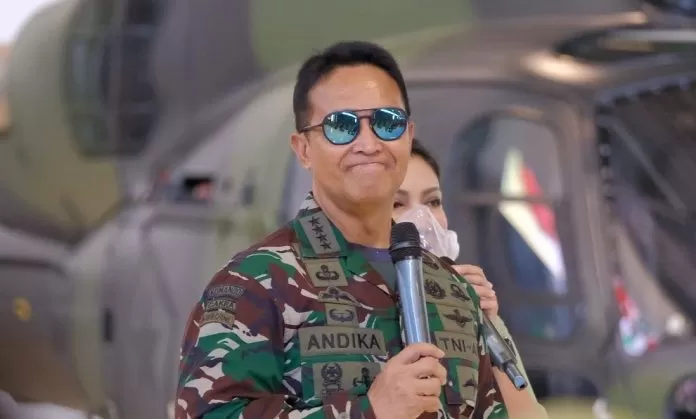

Bagi mereka yang pernah mengikuti kelas Paradigma Feminisme, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa baru-baru ini sangatlah menarik. Ya, ini soal keputusannya yang menghapus tes keperawanan bagi calon Korps Wanita TNI AD (KOWAD).

Tidak hanya disorot di dalam negeri, berbagai media luar negeri juga turut mengamati kebijakan progresif ini. Human Right Watch, misalnya, dengan tegas menyebut Andika telah melakukan hal yang benar. “The army command is doing the right thing”.

Sejak 2014, Human Right Watch memang telah meminta tes keperawanan dihapuskan. Poinnya jelas, tes ini tidak saintifik. Lagipula, sekalipun tes keperawanan benar-benar terbukti secara ilmiah, apakah ada korelasi antara keperawanan dengan kemampuan bertugas prajurit?

Apakah gara-gara terbukti tidak perawan, prajurit tidak memiliki kemampuan menembak yang memadai, misalnya? Seperti penegasan Andika, “Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi”.

Terkait persoalan ini, ada satu pertanyaan yang penting untuk diajukan. Mengapa tes ini awalnya dilakukan? Lebih dalam lagi, mengapa ada asumsi keperawanan adalah sesuatu yang penting?

Mitos Keperawanan

Seperti yang disebutkan Human Right Watch, keperawanan atau tepatnya selaput dara yang masih sempurna adalah klaim yang tidak ilmiah.

Monica Christianson dan Carola Eriksson dalam tulisannya Myths and misconceptions: Midwives’ perception of the vaginal opening or hymen and virginity dengan jelas menyebutkan bahwa dari segi medis, klaim tersebut memiliki pembuktian ilmiah yang minim.

Baca Juga: Pertengahan Tahun, Andika Jadi Panglima?

Menariknya, Christianson dan Eriksson menyebut keperawanan sebagai konstruksi sosial yang hanya berfungsi untuk mengontrol seksualitas perempuan. Secara lugas, keperawanan yang dicirikan sebagai selaput dara ini disebut sebagai mitos.

Dalam berbagai budaya masyarakat, termasuk Indonesia, keperawanan disebut diciptakan untuk menjadi simbol atas perempuan yang baik. Dalam berbagai temuan sejarah, keperawanan dinilai penting bagi perempuan yang akan menikah.

Apa yang disebutkan Christianson dan Eriksson jelas terlihat dari tes keperawanan di TNI. Tidak hanya untuk calon prajurit, tes juga berlaku kepada calon istri prajurit.

Mengacu pada Jared Diamond dalam bukunya Evolusi Reproduksi Manusia, konstruksi sosial atas keperawanan dapat dijelaskan sebagai hasil dari evolusi manusia. Persoalan ini berasal sejak manusia masih menjadi pemburu-pengumpul pada sepuluh ribu tahun yang lalu.

Ketika Homo Sapiens masih hidup secara nomaden, ada tantangan hebat dalam hal membesarkan anak. Pasalnya, tidak seperti anak rusa yang dapat berjalan, bahkan berlari dalam beberapa jam setelah dilahirkan, anak Homo Sapiens sangatlah lemah.

Persoalan itu kemudian melahirkan pembagian tugas, di mana ibu fokus membesarkan dan menjaga anak, sementara ayah pergi berburu dan membawakan daging segar pada sore harinya. Ini kemudian melahirkan adagium bring home the bacon.

Seiring dengan perubahan kebudayaan manusia, dari pemburu-pengumpul dan nomaden menjadi bercocok tanam dan menetap, pembagian tugas itu mengalami perubahan makna. Dari awalnya sebagai cara untuk membesarkan anak, menjadi dogma terkait alasan keberadaan (raison d’etre). Perempuan adalah penyedia anak yang lemah, sementara laki-laki adalah sosok kuat yang melindungi.

Seperti yang kita lihat saat ini, di berbagai daerah, perempuan karier atau laki-laki yang menetap di rumah dan tidak bekerja merupakan anomali atau sesuatu yang dianggap aneh. Tidak jarang, mereka bahkan disebut sebagai aib.

Menurut Jared, pembagian tugas semacam itu melahirkan fenomena menarik, yang entah kapan, laki-laki ingin mendapatkan anak dari perempuan yang suci. Alangkah baiknya apabila laki-laki mendapatkan anak dari perempuan yang masih perawan.

Menurut Irwan M. Hidayat dalam tulisannya Budaya Seksual dan Dominasi Laki-laki dalam Perikehidupan Seksual Perempuan, budaya seksual seperti perempuan harus perawan telah menempatkan perempuan berposisi subordinat terhadap laki-laki.

Mengutip temuan Hildred Geertz dalam buku Keluarga Jawa, Hidayat menyebut terdapat tuntutan secara umum agar perempuan masih perawan ketika akan menikah, namun laki-laki justru diharapkan sudah memiliki pengalaman seksual.

Baca Juga: Andika Perkasa Akan Berlabuh di PDIP?

Poin ini yang disebut subordinat. Bukankah secara implisit laki-laki yang memiliki pengalaman seksual harus membuatnya pernah berhubungan seksual? Apalagi, masyarakat zaman dulu tidak akrab dengan edukasi seksual. Saat ini, pendidikan semacam itu bahkan masih dianggap tabu.

Bertolak dari poin-poin tersebut, khususnya terkait keperawanan yang dijadikan simbol bagi perempuan baik, langkah Andika dalam menghapus tes keperawanan sangat patut untuk diapresiasi.

Intrik Populis?

Di titik ini, sekiranya kita mungkin sepakat bahwa kebijakan Andika begitu progresif. Namun, pengamat keamanan dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memiliki pandangan kritis, yang mungkin melahirkan pemaknaan berbeda atas kebijakan sang KSAD.

Menurutnya, polemik atas tes keperawanan lebih diakibatkan karena minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personel.

Pemeriksaan kesehatan alat reproduksi diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi kesehatan dan perilaku seksual yang bersangkutan, khususnya terkait penyakit menular seksual.

Fahmi sepakat terkait penghapusan tes keperawanan, namun tidak sepakat jika pemeriksaan kesehatan alat reproduksi dihapuskan. Tegasnya, hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi merupakan salah satu data penting untuk mendapatkan personel dengan standar kesehatan dan perilaku yang diharapkan TNI.

Nah, bagi mereka yang membaca magnum opus Ludwig Wittgenstein, yakni Tractatus Logico-Philosophicus, sekiranya akan memahami betapa pentingnya pandangan kritis Fahmi. Seperti penegasan Wittgenstein, sering kali masalah kita terjadi karena kesalahan dalam mengonstruksi bahasa.

Pertanyaannya, bagaimana jika istilah tes keperawanan diganti dengan tes kesehatan alat reproduksi, atau istilahnya dihapuskan?

Besar kemungkinan, lumrahnya penggunaan istilah tes keperawanan mengakibatkan tes kesehatan alat reproduksi yang dilakukan mengalami persoalan prosedural. Dari yang seharusnya melihat apakah ada penyakit menular seksual, justru menjadi praktik “memasukkan dua jari” untuk melihat selaput dara.

Mengacu pada pernyataan Fahmi, alih-alih menjelaskan secara detail terkait prosedural pemeriksaan, mengapa Andika lebih menyinggung soal isu tes keperawanan?

Bukankah itu akan melahirkan persepsi atau pemaknaan yang berbeda? Seperti kata Wittgenstein, cara kita mengonstruksi bahasa dan memilih diksi akan menentukan makna yang dihasilkan.

Selain itu, apabila melihat dari kacamata politik, dengan derasnya isu pergantian Panglima TNI, apakah mungkin kebijakan itu ditujukan sebagai kebijakan populis? Seperti yang kita lihat, kebijakan itu seayun dengan aspirasi berbagai pihak, khususnya pegiat HAM.

Baca Juga: Hendropriyono, Ganjalan Andika Jadi Panglima?

Persoalan ini juga menjadi perhatian Fahmi. “Saya justru mempertanyakan motif KSAD mempublikasikan pernyataan itu,” tegasnya.

Menurut Fahmi, Panglima TNI telah mengeluarkan petunjuk teknis pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI. Ini membuat KSAD seharusnya tidak dapat mengeluarkan kebijakan atau menerapkan ketentuan yang bersifat parsial di luar petunjuk Mabes TNI.

Well, terlepas dari itu adalah kebijakan populis atau tidak, langkah Andika dalam menghapus tes keperawanan memang patut untuk diapresiasi. Ini adalah langkah progresif dalam melawan mitos seksualitas. (R53)