Menteri Keuangan Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik Dunia dari World Government Summit. Layakkah Bu Ani mendapatkan gelar tersebut?

PinterPolitik.com

Saat meraih penghargaan sebagai Best Minister dari World Government Summit (WGS) yang diselenggarakan di Dubai, Umi Emirat Arab, 11-13 Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau raihannya itu didedikasikan untuk Jokowi, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, dan masyarakat Indonesia.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum ini, juga mendapatkan sambutan hangat di dalam negeri. Bahkan sebelum berpidato di sidang kabinet, Jokowi ikut memberikan selamat dan jabat tangan erat pada wanita yang akrab disapa Bu Ani ini.

Namun dibalik kebahagiaan dan tepuk tangan seluruh jajaran kementerian Jokowi, serta kebanggaan seantero masyarakat Indonesia, ternyata ada juga yang mempertanyakan terpilihnya Bu Ani sebagai Best Minister dari WGS tersebut. Orang tersebut adalah Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR tersebut bahkan mengeluarkan cuitan di twitter yang mempertanyakan bagaimana bisa Bu Ani menjadi menteri terbaik, padahal target pertumbuhan ekonomi dan pajak tidak tercapai? Apalagi dicabutnya subsidi, turunnya ekspor dan meningkatnya impor, merupakan catatan negatif bagi politisi Gerindra itu.

Walau selalu mengkritik pemerintah, namun pernyataan Fadli Zon ini penting untuk ditelaah. Sebab bisa jadi pertanyaan tersebut ada benarnya, mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang ada, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkutat diangka 5 persen.

Jadi bagaimana mungkin di kondisi ekonomi yang ‘sakit’ ini Bu Ani bisa jadi Menteri Terbaik Dunia? Menarik untuk dikritisi kembali, apa saja sebenarnya indikator dari penilaian WGS tersebut. Apakah ada unsur balas budi di dalamnya? Atau mungkin penghargaan ini akan menjadi modal pribadi Sri Mulyani untuk menjadi Wakil Presiden atau Presiden World Bank?

Target Ekonomi Meleset

Perekonomian Indonesia di klaim oleh pemerintah berada on the track. Klaim tersebut bersumber pada indikator ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi dan cadangan devisa memperlihatkan tren positif.

Pada Agustus 2017, inflasi berada pada posisi 3,82 persen yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 3,25 persen pada Januari 2018. Menjaga inflasi di bawah 4 persen merupakan salah satu prestasi bagi Indonesia.

Sementara cadangan devisa pada akhir 2017 yang mencapai US$ 130 miliar, meningkat dari sebelumnya hanya US$ 116 miliar pada 2016 dan US$ 105 miliar pada 2015. Peningkatan cadangan devisa inilah yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas rupiah.

Secara makro, indikator ekonomi memang menunjukkan fakta positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi bukti klaim pemerintah. Namun Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ternyata memiliki catatan yang berbeda dari Menteri Keuangan.

Pertama terkait utang Indonesia yang harus dikelola Sri Mulyani dan anak buahnya secara ekstra hati-hati. Dia menilai, utang pemerintah pusat pada 2018 akan mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini sebenarnya masuk dalam kategori lampu kuning.

Dari data yang didapat, ratio utang Indonesia sangat meningkat selama kepemimpinan Jokowi. Pada 2016 misalnya, ratio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28,3 persen, dan pada 2017 naik signifikan menjadi 28,9 persen.

Catatan kedua, mengenai pendapatan devisa negara. Pada 2018, program tax amnesty sudah tidak diberlakukan lagi sebagai penopang penerimaan pajak. Padahal saat diadakan saja, penerimaan pajak di 2017 terjadi shortfall atau kekurangan pajak sekitar Rp 132 triliun. Bagaimana dengan 2018 nanti?

Perlu diketahui, meningkatnya pertumbuhan utang yang begitu cepat dapat menyebabkan krisis, terutama bila tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor penerimaan negara juga perlu digenjot untuk mempertahankan keseimbangan neraca. Hanya saja salah satu sektor penerimaan negara, yaitu ekspor juga tengah mengalami kejomplangan.

Pertumbuhan ekonomi makro ini juga tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Fakta ini bahkan sempat disampaikan sendiri oleh Jokowi. Ia merasa pertumbuhan ekonomi yang pesat di mata dunia, ternyata tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

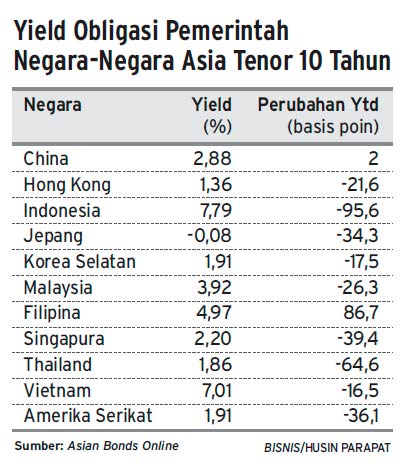

Satu yang menyebabkan beratnya beban ekonomi masyarakat, disinyalir akibat besarnya beban utang yang harus ditanggung APBN. Tingginya bunga yang harus dibayarkan, juga akibat keberanian Bu Ani dalam menetapkan yield atau bunga yang sangat tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Pada tahun 2016-2017, sebagai Menkeu, ia menetapkan yield sebesar 6,16 persen berbanding jauh dengan Vietnam yang hanya menetapkan 4,7 persen dan Filipina 4,5 persen. Pemberian bunga yang sangat tinggi ini, tentu merugikan keuangan negara. Padahal peringkat utang Indonesia lebih baik yaitu meraih predikat BBB, sementara Vietnam hanya BB(-).

Seharusnya, Indonesia bisa memberikan yield 4,5 persen, seperti Filipina yang memiliki peringkat sama. Akibatnya, Indonesia harus membayar bunga surat utang yang lebih mahal, yaitu sebesar Rp 69,3 triliun dan US$ 4,8 miliar. Tingginya bunga ini juga semakin diperparah dengan kebijakan Bu Ani yang seakan memprioritas pembayaran utang dan bunga pada kreditor (creditor first).

Kebijakan mempercepat pembayaran utang dengan bunga yang tinggi ini, pada akhirnya menekan belanja dalam negeri. Bahkan membebani nyaris 30 persen alokasi dana APBN, sehingga penerimaan pemerintah pun mengalami defisit. Dampaknya, tentu saja menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pencabutan subsidi, penerapan pajak pada usaha kecil, dan bobroknya neraca ekspor.

Kebijakan Bu Ani ini juga kerap mendapatkan kritik, terutama dari Rizal Ramli yang menuding Menkeu telah melakukan praktik perekonomian neoliberal (neolib). Neolib, menurut Rajesh Venugopal dari London School of Economics and Political Science, merupakan transformasi liberalisme untuk mengembalikan nilai-nilai ekonomi klasik.

Saat ini, neolib menjadi pilihan banyak negara yang menginginkan reformasi ekonomi bertumpu pada kapital. Indikasinya terdapat pada agenda politik yang kuat dan ekspansif terkait dominasi dan eksploitasi kelas, serta manifestasi kebangkitan kapital. Singkatnya, neolib bertumpu pada supply dan demand dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Sistem ini juga memberi ruang sebesar-besarnya pada investasi dan menghilangkan intervensi pasar oleh negara.

Indikator Salah Kaprah

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan Menkeu di atas, tak heran bila penghargaan tersebut menjadi kontroversi. Indikator penilaian dari WGS pun dipertanyakan, apalagi organisasi yang berbasis di Timur Tengah ini dianggap ingin menandingi lembaga serupa, yaitu Global Government Forum dan World Economic Forum.

Ketiga forum internasional ini, memang saling berlomba sebagai ajang bergengsi internasional. Dalam melakukan penilaian, WGS bekerjasama dengan Ernst & Young (EY) dalam menetapkan indikatornya. EY merupakan lembaga independen yang berkecimpung di berbagai bidang, seperti ekonomi, transportrasi, kesehatan, minyak dan gas, telekomunikasi, serta lainnya.

Indikator yang dilakukan EY dalam menilai Best Minister meliputi dampak sosial, dampak ekonomi, skalabilitas, inovasi, dan kepemimpinan. Elemen ini dinilai berdasarkan analisis makro dan mikro yang memiliki signifkansi pada sosial-ekonomi.

Ada dua bagian penilaian yang diberikan EY kepada Bu Ani. Pertama, dalam bidang sosial ekonomi. Lembaga ini Menkeu mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 40 persen dalam kurun waktu lima tahun, mengurangi kesenjangan sosial dan memperbanyak lapangan pekerjaan.

Namun data yang disampaikan EY ini, dirasakan ada yang janggal. Terutama mengenai berkurangnya angka kemiskinan. Bila dibandingkan dengan 2013 saja, angka kemiskinan Indonesia berada di 11,31 persen, sementara di tahun 2017, angkanya sekitar 10,64 persen. Bagaimana mungkin selisihnya jadi 40 persen?

Perbedaan data ini, memperlihatkan kalau WGS maupun EY kurang tepat dalam mendapatkan angka riil terhadap indikator berkurangnya kemiskinan di Indonesia. Angka 40 persen juga dirasakan berlebihan, mengingat masih tingginya kesenjangan sosial dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Kedua, EY menyatakan kalau Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan transparansi hingga 3 persen. Hanya saja, indikator dari transparansi tersebut belum jelas. Apalagi kalau berdasarkan indeks Transparancy International (TI), sebenarnya peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun saja, dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 besar pada akhir 2019. Apalagi hanya 3 persen?

Begitu juga dengan klaim kalau dalam lima tahun, Indonesia mampu mengurangi utang hingga 50 persen. Padahal dalam realitanya, utang Indonesia justru bertambah US$22 miliar dari US$154 miliar pada 2016, menjadi US$176 miliar di awal 2018. Jadi dari mana penurunannya? Adanya perbedaan data tersebut, mengakibatkan indikator yang dilakukan WGS melalui EY dirasa tidak signifikan.

Sebaliknya, fakta bahwa perekonomian tengah mengalami stagnasi dan tidak kehidupan masyarakat tidak semakin mudah, seharusnya menjadi indikasi kalau ada yang salah dengan kebijakan Bu Ani. Tapi mengapa hal tersebut tidak terbaca oleh lembaga internasional ini? Apakah mungkin EY telah melakukan penilaian yang subyektif, mengingat konsultan internasional ini mendapatkan banyak proyek di Indonesia?

Perlu diketahui, EY terpilih sebagai konsultan di berbagai bidang di Indonesia. Ada banyak kementerian yang menggunakan lembaga ini sebagai konsultannya, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait roadmap e-commerce. Selanjutnya Pertamina dan Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menggunakan jasa auditor EY. Kementerian Keuangan juga menggunakan jasa EY untuk mengaudit pajak Google.

Menebak Ambisi Sri Mulyani

Walau penghargaan yang diterima Bu Ani merupakan hasil kerja banyak pihak, terutama Kementerian Keuangan. Namun tentu ini akan menjadi prestasi pribadi tersendiri bagi mantan pejabat di Bank Dunia ini. Berdasarkan sepak terjang dari kebijakannya yang kontroversial dan menekan rakyat, apakah penghargaan ini layak?

Keahlian dan kepandaian Bu Ani di bidang keuangan maupun ekonomi memang tidak bisa dipandang sebelah mata, namun bila kemampuan tersebut pada akhirnya lebih banyak diprioritaskan pada ekonomi makro semata, melalui kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat neolib dan demi kepentingan luar negeri, tentu pada akhirnya akan merugikan masyarakat, terutama di masyarakat bawah.

Tingginya nilai dolar, rendahnya daya beli masyarakat, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, membuat masyarakat kelas bawah mengalami stagnasi dan terus berlarut dalam kemiskinan. Jadi tak heran bila ada masyarakat yang menganggap semua pemberitaan yang menyatakan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di negara-negara G20 hanyalah pembohongan dan pencitraan semata.

Selamat untuk Bu Sri Mulyani Indrawati atas penghargaan sbg Menteri Keuangan Terbaik Dunia. Sebuah prestasi membanggakan bangsa yg semakin memperbesar peluang bu Sri Mulyani sbg cawapres bagi @jokowi. https://t.co/9KpLBvKArr

— Syamsuddin Haris (@sy_haris) February 11, 2018

Ada baiknya Pemerintah, terutama Jokowi untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan ekonominya yang diambil selama ini. Keberpihakan terhadap masyarakat harus kembali menjadi ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan berbagai program strategis pertumbuhan ekonomi. Perbaikan pada sistem pajak, neraca ekspor dan impor, serta inflasi, perlu dikaji lebih optimal.

Jangan sampai, penghargaan yang diraih ini hanya menjadi sekedar pembenaran dalam penerapan kebijakan ekonomi negara. Terlebih hanya menjadi batu lompatan untuk diusung sebagai calon wakil presiden, atau ambisi pribadi Bu Ani agar dapat memiliki kredibilitas sebagai ekonom kelas dunia agar dapat makin berkibar lagi di lembaga keuangan internasional. Jadi, layakkah penghargaan itu Bu Ani? (LD14)