Rusia adalah beruang kutub. Di luar terlihat putih dan menggemaskan, namun bisa membunuh diam-diam.

PinterPolitik.com

Berita mengenai Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung di bawah koordinasinya sebenarnya mengindikasikan hal yang lain selain perkara hoaks semata. Apalagi, dunia siber bukan hanya perkara berita-berita bohong saja, kan?

Dunia maya memang penuh transaksi gelap dari bisnis-bisnis kotor, penyebaran ideologi, infiltrasi intelijen luar negeri, sampai virus komputer yang disebarkan oleh kriminal-kriminal siber.

Plt. Ketua DPR Fadli Zon sepertinya percaya ancaman yang terakhir. Menurutnya, BSSN memang tidak didesain sejak 2015 untuk menangkal hoaks. Fadli melihat ancaman siber para peretas, yang datangnya dari luar Indonesia adalah yang ingin ditangkal. Fadli mencontohkan ransomware ‘Wannacry’ yang sempat menyerang Indonesia beberapa waktu lalu.

Tapi, apakah kelakuan jahat para kriminal siber yang bermarkas di gorong-gorong kota saja yang perlu diperhatikan? Adakah ancaman geopolitis-siber lain yang mungkin menyerang Indonesia, katakanlah, Amerika Serikat atau Rusia, yang sudah pamor dengan kekuatan intelijen siber mereka?

Apakah ancaman-ancaman seperti ini juga sudah disadari oleh Jokowi?

Di Mana Amerika Serikat-nya Trump?

Mari menggeser pandangan kepada Indonesia dari perspektif Amerika Serikat (AS) dan Federasi Rusia, dua negara yang hubungannya panas–dingin setahun terakhir.

Pertama, dari AS. Negara ini dinilai mengalami perubahan paradigma kebijakan luar negeri sejak Presiden Donald Trump menjabat, antara lain dikarenakan Trump gagal melakukan sinkronisasi kekuatan politik luar negerinya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kekuatan kebijakan luar negeri AS sesungguhnya terbagi ke dalam tiga pihak, yakni presiden melalui Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), National Security Agency (NSA), serta Central Intelligence Agency (CIA).

Ketiganya memiliki unit operasi intelijennya sendiri dan kerap memiliki agenda yang terpisah. Dan seorang presiden AS harus dapat mengonsolidasikan kekuatan ketiganya untuk dapat menjalankan politik luar negeri dengan efektif.

Pada era Trump, nyatanya relasi yang kurang baik terjadi antara kabinet pimpinannya dengan CIA, terutama karena maraknya tuduhan kepada Trump yang menang berkat bantuan peretas e-voting pada Pemilu 2016. Rusia dituduh sebagai dalang dari kasus tersebut.

Belum lagi, Trump beberapa kali sempat membagi laporan intelijen dari CIA kepada negara-negara lain. Banyak pihak menilainya sebagai kelakuan yang ‘bodoh’ dan jelas sangat merusak kepercayaan CIA.

Memang, Trump telah mengganti Direktur CIA sebelumnya dengan Mike Pompeo, teman dekatnya dari Angkatan Darat AS, tiga hari setelah dirinya dilantik. Pada Agustus 2017, Pompeo membentuk tim investigasi anti-intelijen untuk kasus dugaan peretasan Pemilu 2016. Motif pembentukannya disinyalir karena besarnya tekanan publik atas kasus ini.

Pembentukan tim ini pun tak ayal menimbulkan kecurigaan dari sejumlah mantan Direktur CIA dan beberapa faksi di tubuh CIA. Mereka percaya Pompeo yang orang dekat Trump, sebenarnya justru akan menghapus bukti keterlibatan Rusia dalam Pemilu 2016, alih-alih mengaku akan membongkar kebusukan itu.

Karenanya, saat ini tubuh CIA sendiri tengah terpecah, dan faksi anti-Trump tengah menjalankan penyelidikan sungguhan dan mandiri yang mengarah ke dugaan peretasan tersebut.

Hubungan Trump dengan NSA bahkan lebih buruk lagi. Keputusan Trump tidak mengganti Direktur NSA dengan orang kepercayaannya berujung kepada sangat getolnya NSA mengobrak-abrik Pemilu 2016. The Intercept telah merilis laporan top secret NSA tentang detil proses peretasan Rusia sejak sebelum Pemilu 2016.

Lantas, memperhatikan dinamika kekuasaan ini, dapat dilihat bahwa kekuatan luar negeri AS sesungguhnya sedang benar-benar terpecah. Akibatnya, konfigurasi kekuasaan AS yang sudah didesain di luar negeri, termasuk di Indonesia, sangat mungkin tengah mengalami power-shifting. Kekuatan yang dibangun di era Obama, mungkin akan bergeser di era Trump.

CIA, di era Obama, disebut-sebut adalah kekuatan yang berkuasa di Indonesia sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki kursi RI 1. Menurut pengamat intelijen Umar Abduh, CIA telah berkuasa di Indonesia melalui AM Hendropriyono yang adalah ‘agen CIA’, yang juga berada di belakang Jokowi sejak Pemilu 2014.

Keterlibatan CIA ini juga diamini oleh Allan Nairn yang menyebut CIA, juga melalui AM Hendropriyono, adalah yang menyebarkan foto-foto vulgar kasus pornografi Habib Rizieq. Artinya, CIA masih berada di belakang Jokowi sampai saat ini.

Sementara NSA, juga dari laporan Nairn, justru tidak berpihak kepada Jokowi. Nairn menjelaskan NSA adalah backing dari PT Freeport Indonesia (PTFI), yang tengah berkonflik dengan pemerintah Indonesia terkait Kontrak Karya, yang kemudian dituduh mendanai Aksi Bela Islam sepanjang 2016-2017.

Orang yang menghubungkan PTFI dengan Aksi Bela Islam, sebut Nairn, adalah Munarman. Munarman adalah pemilik firma hukum yang mengurusi PTFI, sekaligus juru bicara Front Pembela Islam (FPI). NSA menggunakan tangan Munarman untuk bermain sepanjang Aksi Bela Islam.

Nairn melihat isu ‘makar’ dalam Aksi Bela Islam pun adalah riil dan telah didesain oleh NSA. Sehingga, tanpa kita sadari, tengah terjadi bentrok kepentingan antara NSA dengan CIA di Indonesia.

Lalu, bagaimana posisi Trump? Trump sendiri dinilai belum terlalu memperhatikan geopolitik Asia Pasifik. Trump disebut-disebut menutup ‘meja Asia Pasifik’ saat rapat dengan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, di awal kepemimpinannya. Diplomasi ke Indonesia pun tidak dilakukan oleh Trump sendiri, tapi hanya dilakukan oleh Wakil Presiden, Mike Pence.

Namun, ada indikasi kebijakan-kebijakan Jokowi tidak disukai Trump, terutama soal PTFI. Ada kepentingan bisnis Trump terutama dengan staf-staf ahlinya di Timika sana.

Lantas, aman menduga kalau Trump sangat mungkin bersekutu dengan NSA, yang sama-sama menaruh perhatian pada PTFI. Sehingga, wajar pula bila pertarungan Pemilu 2019 nanti adalah pertarungan CIA yang mendukung Jokowi, melawan NSA yang ingin menjatuhkan Jokowi.

Trump? Yah, sepertinya ikut ingin menjatuhkan Jokowi.

Mungkinkah? Atau, terlalu dini kita berasumsi?

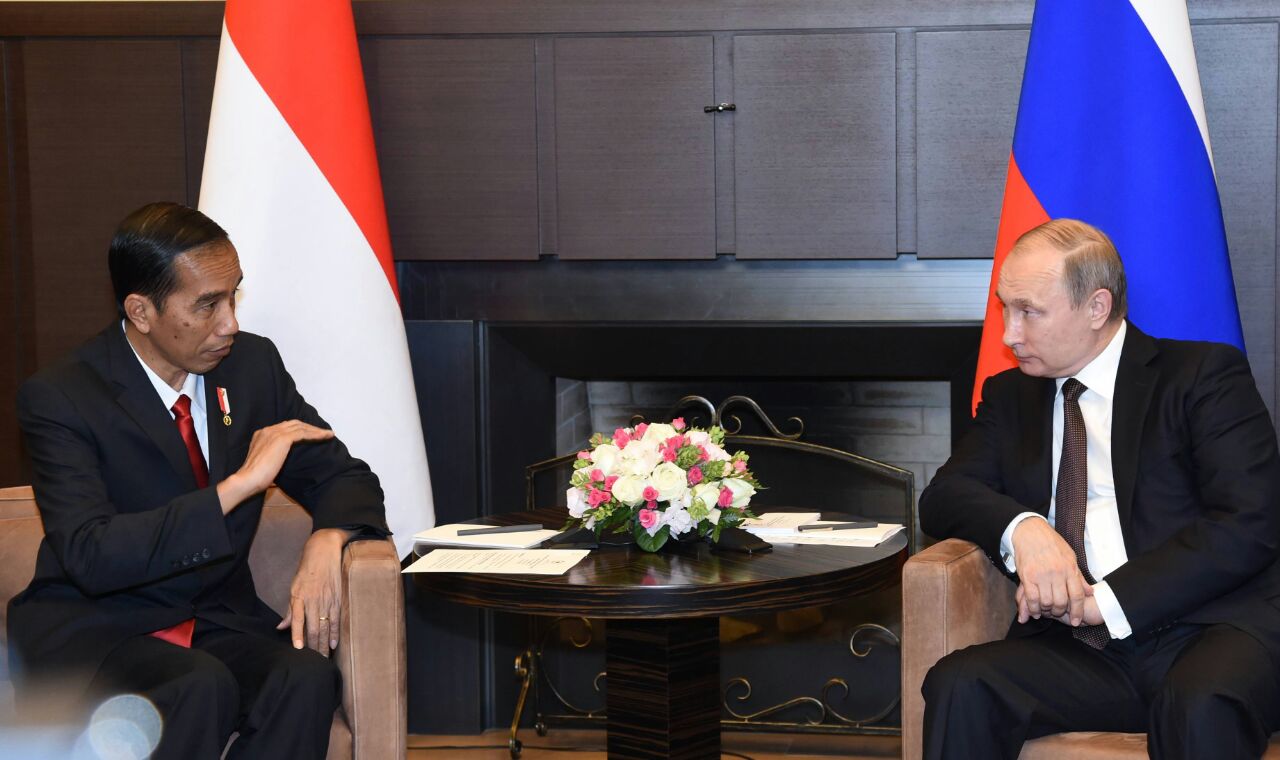

Infiltrasi Politik Rusia

Lalu, mari kita beralih ke perspektif Rusia. Kontras dengan AS, Rusia memiliki kekuatan intelijen yang kokoh dan tersentralisasi di satu sosok, yakni Presiden Vladimir Putin. Putin yang adalah mantan agen intelijen KGB, sukses mengonsolidasikan kekuatan intelijen dalam negeri, luar negeri, dan militer pasca Federasi Rusia terbentuk, untuk setia kepadanya.

Praktis Putin memiliki kekuatan politik luar negeri yang sangat terkonsolidasi. All intelligence bodies are under Putin’s control. (Baca juga: Putin, Sepuluh Kali Kekuatan Soeharto)

Jauh dari gemilau kekuatan politik dan elektabilitas Putin, Rusia sebenarnya tengah dilanda resesi ekonomi, setidaknya terlihat dari penurunan PDB mereka sejak dua tahun terakhir. Hal ini dirasakan oleh Rusia sejak diembargo oleh negara-negara Barat pimpinan Presiden AS Barack Obama pada tahun 2014, sebagai buntut dari aneksasi Rusia atas Krimea.

Embargo ini setidaknya membuat perusahaan nikel Rusia, Norilsk dan perusahaan emas Rusia, Nordgold dan Polyus Gold mengalami defisit. Ketiga perusahaan mineral penyumbang besar ekonomi Rusia ini kesulitan mengakses pasar penjualan barang mentah dan pasar modal di Eropa. Sehingga, ada tren untuk mengalihkan pasar modal dan pasar produksi ke Asia.

Akibat kerugian itu, mulai muncul kebijakan untuk membuka investasi dari sektor lain dan negara lain untuk menyokong ketiga perusahaan. Disebut-sebut, pemain bisnis finansial dan media Rusia, Roman Abramovich sudah membeli saham mayoritas Norilsk untuk mengamankan perusahaan itu dari defisit.

Ada pula konsorsium investasi milik Tiongkok, Fosun yang telah membeli saham Polyus Gold sebesar 15 persen. Ini adalah bagian dari skema pemasaran di Asia—seperti yang disebut di atas—yang disebabkan bisnis-bisnis Rusia di sektor mineral memang tengah mulai goyah.

Karenanya, Putin tentu perlu berpikir jernih dan strategis untuk mengembalikan perekonomian mineral di negaranya. Ia mungkin mulai berhati-hati dengan Trump yang kerap diisukan dekat dengannya. Kepercayaan Putin bisa hancur melihat Trump tidak dapat dijadikan partner bisnis yang kredibel, atau sekutu geopolitik yang rasional di Timur Tengah.

Kehati-hatian Putin juga berlaku di Indonesia. Dengan adanya konflik AS-Indonesia dalam perkara Freeport yang menghentikan sementara eksport emas dan tembaga, Rusia pun sebenarnya sangat mungkin mengambil kesempatan.

Rusia melalui tiga perusahaan tambang mineralnya itu dapat mengambil keuntungan. Pertama, Rusia mampu menjual harga komoditasnya lebih baik karena absennya komoditas Freeport di pasar internasional.

Kedua, dan yang terpenting, Rusia dapat masuk ke Timika bila ujungnya Freeport angkat kaki akibat gagal berunding dengan pemerintah Indonesia.

Ada konsep connectography yang dikemukakan oleh Parag Khana untuk menjelaskan fenomena ini. Dalam connectography, geopolitik dunia internasional saat ini tengah dibangun dengan relasi (koneksi) kota dengan kota, atau negara dengan kota. Tidak lagi hanya negara dengan negara.

Ini tentu persis seperti kisruh Freeport. Masalah Freeprt adalah terkait utak-atik sumber daya daerah Indonesia, yang getol diperebutkan oleh aktor AS dan aktor Rusia.

AS ngotot, Rusia jaga jarak. Indonesia? Ya, bagaimana pun tetap membutuhkan investasi.

Jauh di Kremlin sana, Putin sedang menyaksikan ‘permainan’ dengan simpul di bibir dan segelas anggur Sibirkovy.

Lalu, adakah ancaman dalam bentuk riil yang telah masuk dalam kontestasi politik Indonesia?

Rusia disebut-sebut menjadi oposisi Jokowi, apalagi jika melihat Prabowo Subianto punya relasi yang cukup kuat dengan Negeri Beruang Merah itu. Sebabnya, jika ditarik mundur ke belakang, Prabowo bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo sudah menjadi ‘diplomat bisnis’ Presiden Soeharto ke Rusia, sejak tahun 1990-an.

Dari penugasan itu, Prabowo dan Hashim mendapatkan bisnis yang besar di Rusia. Hashim berbisnis di sektor finansial melalui PT Primacomexindo di Rusia dan Kazakhstan. Sementara Prabowo menjadi komisaris Karazanbasmunai di Kazakhstan. Artinya, dua kakak beradik jagoan Gerindra ini punya relasi bisnis yang kuat di Eropa Timur, dan sangat mungkin diperkokoh dengan relasi politik ke oligarki-oligarki Rusia.

Di lain pihak, kepentingan Trump sangat mungkin masih beririsan dengan Putin di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam diri Hary Tanoesoedibjo yang merupakan partner bisnis dan orang kepercayaan Trump—dan kala itu itu masih mendukung Prabowo—serta tokoh macam Fadli Zon, tangan kanan Prabowo di legislatif.

Maka sekali lagi, ini mempertegas kekuatan koalisi Gerindra dalam jaringan internasional Putin (ditambah Trump bila ada). Ini tentu saja berbeda bila dibandingkan dengan kekuatan koalisi PDIP, yang katakanlah lebih dekat dengan Tiongkok, juga negara yang ber-panas-dingin dengan AS dan Rusia.

Dan data mengenai besarnya investasi Rusia di Indonesia, termasuk terkait perdagangan alutsista yang intensif, harus tetap menjadikan Indonesia berhati-hati. Investasi Rusia yang besar menggambarkan adanya kepentingan yang besar, dan ini tak menutup kemungkinan mereka akan menjadi musuh dalam selimut, bukan?

Apakah mungkin dengan konfigurasi politik seperti ini, Putin juga akan menjadi oposisi Jokowi di 2019?

BSSN untuk Menangkal Rusia?

Rusia memang memiliki sejarah yang putih di Indonesia. Kekaguman Soekarno kepada Stalin, juga kedekatan Soekarno dengan Nikita Khrushchev dahulu, mengindikasikan semuanya.

Rusia bisa saja ingin mengembalikan romansa lama Stalin dan Soekarno, membangkitkan sentimen pro-Rusia yang bahkan termanifestasi dalam arsitektur tugu-tugu kita. Mulai dari Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Patung Tugu Tani, sampai Patung Pemuda Membangun, semuanya adalah karya-karya Soekarno dengan pengaruh kebudayaan Rusia.

Walaupun demikian, ada yang mengatakan kalau Soekarno sebenarnya ‘dikunci’ untuk setia kepada Uni Soviet menggunakan blackmail ancaman video seks dengan pelacur di Soviet.

Gila! Benarkah? Setidaknya hal ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dalam forum-forum diskusi di dunia maya.

Terlepas dari kebenaran kasak kusuk persoalan ini, peradaban intelijen dan propaganda negara Tirai Besi memang punya sejarah yang sangat brilian di dunia. Secara teknologi, teknik penyadapan Uni Soviet disebut telah jauh lebih maju di zamannya. Dalam propaganda pun, KGB juga dikenal sangat mumpuni dalam menciptakan adu domba dan kampanye hitam.

Tak hanya negara-negara kecil saja yang menjadi korban. CIA dan NSA pun sangat kewalahan menghadapi peretasan dan propaganda intelijen KGB.

Maka, kehebatan intelijen Rusia jelas harus diperhatikan dengan sangat hati-hati oleh Indonesia. Bila Rusia semakin mendekat secara diplomatik, dalam kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan Indonesia, bukan berarti mereka tidak menyelundupkan intelijen, bukan?

Intelijen Rusia mungkin sudah masuk ke seluk beluk kehidupan kita, dari ruang kantor kita sampai webcam laptop di rumah kita. Dari Etherum, Telegram, sampai Kaspersky, semuanya adalah produk Rusia. Atau, tidak usah berandai-andai. Kasus bocornya foto Azwar Anas yang langsung disambut positif oleh Gerindra, oleh beberapa pengamat disebut-sebut sebagai peran Rusia.

Jika menilik runutan pembahasan dalam tulisan ini, Jokowi sepertinya telah sadar akan ancaman Rusia. Tak hanya ‘kedaulatan nasional’ yang dapat diretas oleh teknologi tak terperi milik intelijen Rusia, tapi juga ‘keselamatan’ kursi presidennya di 2019 nanti.

Pembentukan BSSN adalah sikap ngati-ngati Jokowi, guna menunjang Badan Intelijen Negara (BIN) atau semua badan intelijen TNI-Polri yang sudah ada di bawah komandonya. Dan sekali lagi, intelijen negara kita akan kucing-kucingan dengan FSB-SVR Rusia pada 2018-2019 ini, seperti kita kucing-kucingan dengan KGB di zaman dulu.

Jika demikian, Jokowi perlu secara dini mencium dan mengintersepsi pengaruh siber Rusia, yang sudah mulai terlihat dalam menggerakkan massa dan pernah sukses menjalankan politik adu domba dengan banyak propaganda.

Sebagai penutup, situasi sepertinya berpotensi tambah parah, karena ada Si Jenius Edward Snowden yang katanya sudah jadi intel Rusia. (R17)