Pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana memperkuat kerja sama dalam melawan diskriminasi kelapa sawit akibat pemberlakuan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa (UE). Lantas, bagaimana kesiapan kedua negara tersebut?

Isu terkait kebijakan Uni Eropa (UE) yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia mencuat kembali. Kali ini, upaya perlawanan diperkuat melalui penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia selaku kedua negara terdampak atas kebijakan tersebut.

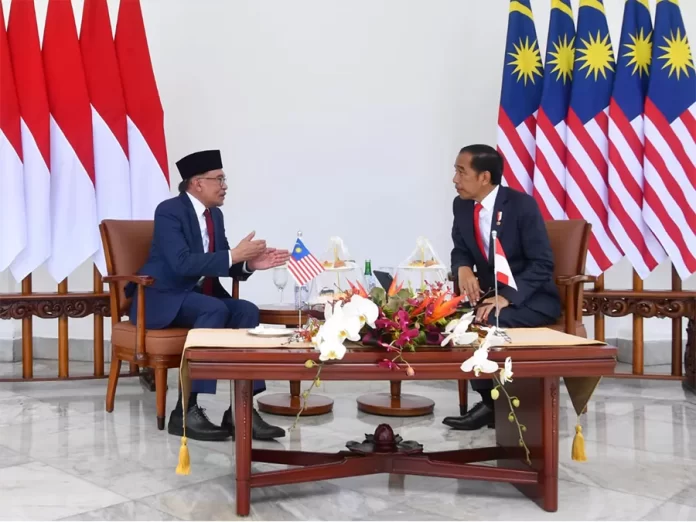

Hal itu diungkapkan melalui pertemuan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Bogor pada Senin (9/1/2023). Kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui pengauatan kerja sama Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Anwar sempat menyinggung bentuk kerja sama tersebut sebagai ‘OPEC’ kelapa sawit mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia yang disusul dengan Malaysia.

Oleh karena itu, Anwar menyebut apabila kerja sama tersebut dapat berjalan, maka ‘OPEC’ kelapa sawit bisa terbentuk.

Dia kemudian mengatakan ambisi pembentukkan ‘OPEC’ kelapa sawit sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 2015, namun dinilai tidak memiliki perkembangan yang signifikan dikarenakan kedua negara sedikit “lembab” dalam bertindak.

Indonesia dan Malaysia memang telah membentuk organisasi CPOPC pada tahun 2015 lalu dengan tujuan untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia. Organisasi itu beranggotakan empat negara pengamat antara lain Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari berbagai perkembangan yang telah dicapai, Anwar kembali menegaskan pentingnya kerja sama carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT) antara Indonesia dan Malaysia.

Anwar yakin apabila kekuatan Indonesia dan Malaysia bersatu, maka kedua negara serumpun ini mampu menjadi negara yang terdepan. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023.

Lantas, bagaimana bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia yang sudah berjalan dalam melawan diskriminasi kelapa sawit?

Dari Lawan, Jadi Kawan?

Pada publikasi berjudul Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia: Competition or Collaboration? yang ditulis oleh Hangga Fathana menyebutkan bahwa sebelum adanya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), Malaysia dan Indonesia sempat bersaing sengit satu sama lain dalam mengekspor minyak kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia bahkan sempat mengalami ‘perang pajak’ untuk bersaing di pasar global. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedua negara memang memiliki ambisi untuk menjadi pemain kelapa sawit yang paling berkuasa di dunia.

Meskipun demikian, ‘perang pajak’ kedua negara menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan sehingga dapat mengarah pada situasi yang tidak menguntungkan kedua negara.

Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki tujuan yang sama. Kedua negara perlu bersama-sama “menggandeng” negara lain dan pemangku kepentingan untuk mengelola industri kelapa sawit. Oleh karena itu, CPOPC dianggap sebagai organisasi yang mampu untuk mewujudkan kerja sama tersebut.

Munculnya CPOPC kemudian melahirkan kolaborasi yang positif antara Indonesia dan Malaysia. Organisasi ini dianggap sebagai “game changer” sekaligus pemain kunci yang mampu mengubah status “lawan” menjadi “kawan”.

Dampak positif hadirnya CPOPC dijabarkan pada publikasi berjudul CPC as Indonesia and Malaysia’s Response to European Union Protectionism For the 2015 -2019 Period yang ditulis oleh Newfreedo Chidlir Erisnesia.

Dia menjelaskan CPOPC dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai sertifikasi yang bisa mereka gunakan sebagai sertifikasi kelapa sawit yang ramah lingkungan.

Selain itu, CPOPC berupaya menjalin hubungan dengan beberapa negara penghasil kelapa sawit di seluruh dunia untuk mengikuti berbagai pertemuan CPOPC. Pertemuan ini digunakan untuk membahas pengembangan produk kelapa sawit di semua sektor sekaligus menjadi upaya pendekatan dalam mencari pasar baru negara tujuan ekspor kedua negara.

Berbagai pertemuan tersebut sekaligus mampu menyebarkan tren positif terkait kelapa sawit sehingga dapat mengurangi pandangan negatif kelapa sawit akibat narasi yang diciptakan oleh kebijakan RED II.

Lantas, bagaimana keberlanjutan hubungan spesial antara Indonesia dan Malaysia agar mampu melawan diskriminasi kelapa sawit dan menstabilkan harga komoditi tersebut?

Special Relationship?

Setelah bertarung melalui “perang pajak” dan berbagai dinamika politik bisnis kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia akhirnya membangun “special relationship” alias hubungan spesial.

Hubungan itu tentunya didasari oleh kepentingan yang sama serta tidak terlepas dari kekuatan kedua negara sebagai negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar dunia.

Persamaan kepentingan Indonesia dan Malaysia terkait minyak kelapa sawit yang kemudian melahirkan kerja sama dinilai serupa dengan konsep regionalisasi yang diungkapkan oleh Crumb dan McCarthy.

Crumb dan McCarthy mendeskripsikan regionalisasi sebagai kerja sama yang lahir dari perspektif interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik yang kompleks dalam industri kelapa sawit sehingga memungkinkan aktor-aktor penting dalam bisnis kelapa sawit melakukan ekspansi di seluruh wilayah yang dituju.

Adanya persatuan kekuatan antara Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan potensi untuk “melawan” UE bukan hanya dari segi diskriminasi kelapa sawit belaka, namun juga dalam meraup keuntungan yang lebih besar dengan memperluas pasar ke negara-negara lain.

Misalnya saja, upaya CPOPC dalam melawan stigma negatif kelapa sawit bisa menarik minat negara-negara lain untuk mengimpor kelapa sawit dari Indonesia ataupun Malaysia.

Skenario perluasan pasar tidak hanya menjadi asumsi belaka jika melihat data negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tiga negara terbesar yang mengekspor minyak kelapa sawit Indonesia yakni India, Tiongkok, dan disusul oleh Pakistan.

Ketiga negara itu bahkan bukan merupakan negara anggota UE. Data BPS mengungkapkan bahwa dari kesepuluh negara terbesar tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2012-2021, negara anggota UE yang berkontribusi terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia hanya Belanda, Spanyol, dan Italia.

Artinya, masih terdapat posibilitas yang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk mempertahankan permintaan akan minyak kelapa sawit bagi negara-negara lain non-anggota UE.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga mampu mengendalikan oversupply akibat diskriminasi sekaligus menstabilkan harga minyak kelapa sawit yang bisa jadi akan lebih sehat ketimbang melakukan “perang pajak”. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia-Malaysia akan menjadi kesempatan emas bagi kedua negara untuk meraup keuntungan.

Pernyataan itu bahkan sempat diungkapkan oleh PM Malaysia dalam pembukaan tulisan ini bahwa Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan ‘OPEC’ kelapa sawit ditambah dengan dukungan kepemimpinan Jokowi sebagai Ketua ASEAN 2023.

Lantas, apakah penguatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan kelapa sawit ini mampu mendorong merubah pandangannya tentang kebijakan RED II?

Uni Eropa Dirundung Kerugian?

Kebijakan RED II nyatanya tidak serta memberikan manfaat yang besar bagi UE. Keputusan itu bahkan mampu membawa kerugian bagi negara-negara UE.

Kebijakan RED II bukan hanya membawa isu lingkungan semata, namun juga dilihat dari segi kepentingan politik UE. Jika kebijakan RED II agaknya dapat dinilai sebagai salah satu bentuk proteksi dagang UE terhadap penggunaan minyak pengganti minyak kelapa sawit.

Umumnya, UE tentunya akan membutuhkan kelapa sawit sehingga mereka mensubtitusi minyak kelapa sawit dengan jenis-jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kanola, serta minyak biji bunga matahari.

Kebijakan RED II digunakan untuk mengungguli minyak kelapa sawit sebagai saingan terbesar mereka. Adapun, minyak nabati juga mampu merusak lingkungan dan dinilai kurang efisien ketimbang minyak kelapa sawit.

Perkebunan minyak nabati diperluas sebanyak mungkin dan tetap memiliki dampak kerusakan lingkungan, bahkan tidak mampu menyerap gas emisi karbon secara maksimal seperti minyak kelapa sawit.

Industri kelapa sawit semakin tergeser atas stigma negatif yang dilahirkan dari kebijakan RED II yang meyakini bahwa kelapa sawit tidak ramah terhadap lingkungan. Meskipun demikian, UE masih tetap menggunakan minyak kelapa sawit dan mengurangi ketergantungannya secara bertahap.

Jika tidak melakukan pengurangan secara bertahap, dampak ketidakstabilan supply minyak kelapa sawit dapat merugikan pihak UE akibat adanya inflasi yang tinggi. Bagaimana pun, UE tetap membutuhkan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggota.

Mereka bahkan dapat menghilangkan lapangan pekerjaan di sektor kelapa sawit di negara-negara anggota serta memberi kerugian secara finansial.

Pada akhirnya, kerja sama Indonesia-Malaysia bisa jadi merupakan upaya perlawanan yang bisa jadi efektif terhadap kebijakan diskriminasi UE terhadap minyak kelapa sawit.

Jika kedua negara ingin mewujudkan kekuatan yang besar sebagai produsen kelapa sawit, maka kerja sama kedua negara perlu disertai dengan konsistensi dan upaya yang signifikan, terutama dalam mengurangi sentimen negatif kelapa sawit dan mampu memperluas pasar kelapa sawit ke negara-negara di luar kawasan UE. (Z81)