Peretasan yang dilakukan Bjorka telah jadi perbincangan besar. Namun, fenomena yang mencolok justru adalah dampak pembentukan opini warganet yang mendukung Bjorka dan membenci pemerintah, bukan tentang data yang bocor itu sendiri. Mengapa bisa demikian?

Aksi kontroversial sebuah identitas peretas bernama Bjorka berhasil menyita perhatian publik selama beberapa minggu ke belakang. Bagaimana tidak, peretas yang mengambil nama menyerupai penyanyi asal Islandia bernama Björk itu telah berubah dari sekadar serangan siber belaka, menjadi serangan politik.

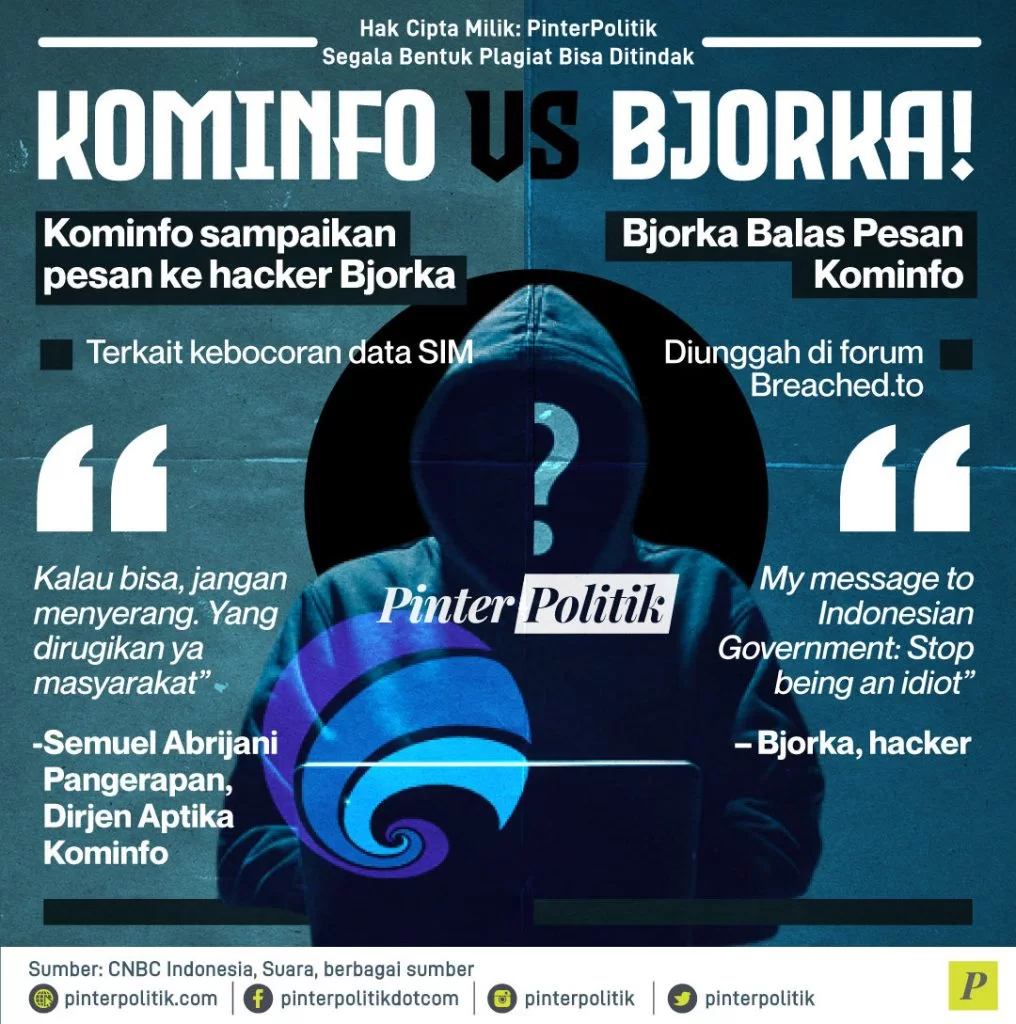

Serangan pertama dimulai dengan kabar pembocoran 1,3 miliar data SIM Card di Indonesia. Peretasan tersebut menjadi “tinjuan” pertama yang dilayangkan Bjorka pada pemerintah, karena ia mengaku data yang didapatkannya diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Secara otomatis, perhatian publik pun tertuju pada kementerian yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate tersebut. Publik mendesak Kominfo untuk menanggapi aksi peretasan ini, namun pihak Johnny malah menanggapinya secara kontroversial. Mungkin, yang paling terkenal adalah pernyataan dari salah satu anak buahnya yang malah meminta peretas untuk tidak menyerang Indonesia hanya karena itu adalah perbuatan yang salah.

Sikap Kominfo itu lantas membuat banyak warganet Indonesia marah dan kesal. Alhasil, ketika Bjorka membocorkan data-data dari sejumlah kementerian dan politisi ternama yang lain, warganet Indonesia justru malah mendukungnya.

Pengamat media sosial, Ismail Fahmi menyebutkan bahwa tren yang diciptakan Bjorka mendapat sentimen positif dari warganet di media sosial Twitter karena mayoritas senang dengan apa yang dilakukannya. Ini artinya, apapun motif sebenarnya yang sedang dilakukan Bjorka, ia berhasil menggiring opini publik warganet Indonesia.

Ya, ironisnya, dalam kasus peretasan Bjorka ini yang jadi perhatian utama sesungguhnya bukan data yang dibocorkan (karena ada anggapan data yang bocor bukan data confidential), tetapi justru perhatian publik yang semakin mengerucut ke kebencian pada pemerintah.

Namun, bicara tentang penggiringan opini warganet Indonesia, kasus Bjorka hanya menjadi salah satu fenomena yang belakangan mulai mengalami tren di Indonesia. Ketika Telkomsel diretas pada tahun 2017, warganet Indonesia juga malah berterima kasih pada peretas karena telah mengekspos kebobrokan salah satu produk unggulan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Akan tetapi, fenomena penggiringan opini termasif di Indonesia barangkali adalah ketika pemilihan umum 2019 (Pemilu 2019). Kala itu, polarisasi opini begitu kuat di media sosial, bahkan sampai muncul sebutan-sebutan derogatif bagi masing-masing kelompok di dunia maya, seperti istilah “cebong-kampret”, “kadrun”, dan lain-lain.

Lantas, mengapa warganet Indonesia sangat mudah digiring opininya?

Iring-iringan Bentuk Opini?

Kasus pembentukan opini warganet Indonesia yang paling menarik mungkin adalah terbentuknya dukungan pada Rusia dalam perang yang terjadi di Ukraina sejak 24 Februari silam. Kala banyak negara lain yang mengecam invasi Rusia, para pengguna internet di Indonesia justru malah bertindak sebaliknya.

Di dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Edy Ekspos Operasi Intelijen Rusia?, telah dijelaskan bahwa kuat kemungkinannya hal tersebut adalah akibat operasi intelijen pembentukan opini warganet Indonesia. Karena Indonesia memiliki sejarah dan keterikatan yang cukup kuat dengan Rusia, maka para oknum penggiring opini di media sosial menemukan kemudahan dalam membuat orang-orang kita bersimpati pada Negeri Beruang Putih.

Selain faktor tersebut, yang membuat warganet Indonesia menjadi sasaran menarik dari penggiringan opini juga adalah karena jumlahnya yang begitu banyak. Menurut laporan dari DataReportal, pengguna internet Indonesia per Januari 2022 telah mencapai 204,7 juta orang, ini membuat kita menjadi negara keempat dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Ini artinya, apa yang diperbincangkan warganet Indonesia juga besar kemungkinannya akan terlihat di timeline pengguna media sosial negara lain.

Lantas, apa yang membuat penggiringan opini begitu lancar terjadi di ruang virtual Indonesia?

Pertama, alasan kuatnya adalah karena literasi digital. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Angga Priancha dalam tulisan Why digital literacy matters for Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 sebagai negara dengan warganet yang paling tidak sopan di dunia. Data tersebut ia ambil dari laporan yang dibuat Microsoft pada tahun 2021.

Dari hasil pengamatannya, hal tersebut sebenarnya bisa terjadi karena rendahnya literasi digital di Indonesia. Meski internet sudah banyak menyentuh wilayah-wilayah di negara kita, sayangnya tingkat literasinya belum dimiliki masyarakat secara merata.

Padahal, ada sejumlah prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh seorang pengguna internet sebelum terjun ke dunia maya, seperti etika membalas cuitan orang, membedakan kabar mana yang nyata dan mana yang hoax, memverifikasi pernyataan, dan banyak hal lainnya.

Kedua, karena literasi digital warganet Indonesia masih cukup rendah, ini kemudian menjadi sebuah kombo yang mematikan ketika dipadukan dengan jumlah populasi digitalnya yang begitu besar.

Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa orang yang sebenarnya hanya mengetahui sedikit tentang suatu topik, justru akan lebih vokal dalam menyuarakan pendapatnya. Pandangan itu disebut sebagai teori Dunning-Krugger Effect, yang dipopulerkan oleh David Dunning dan Justin Kruger.

Dalam teori ini, Dunning dan Kruger juga menyebutkan bahwa kepercayaan diri yang dimiliki orang yang “tidak bijak” juga membuat pandangan-pandangan yang disampaikannya justru lebih mudah dipercaya oleh banyak orang, karena orang yang lebih berwawasan dan beradab cenderung akan selalu mempertanyakan atau meremehkan pengetahuannya sendiri.

Nah, teori Dunning-Kruger Effect ini mungkin bisa kita terapkan dalam kasus sentimen dukungan pada Bjorka, ataupun kasus penggiringan opini digital lainnya.

Meski literasi digital warganet Indonesia mungkin memang masih belum tinggi, akan tetapi lalu lintas penggiringan opini dapat dengan mudah terjadi karena warganet cenderung akan mengikuti narasi yang disampaikan orang yang vokal, terlepas dari benar atau tidaknya narasi tersebut. Yang terjadi kemudian adalah fenomena digital bandwagonning atau iring-iringan opini di ranah digital

Terkhusus kasus Bjorka, sepertinya ada satu faktor lagi yang membuat mengapa warganet Indonesia bisa dengan mudah dipersatukan untuk mendukung peretas dan membenci pemerintah, alasan tersebut adalah ketidakpercayaan pada pemerintah.

Saat ini, banyak isu yang membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah cukup tergesek, taruhlah seperti naiknya harga BBM, polemik penyelenggara sistem elektronik (PSE), dan kasus Ferdy Sambo. Karena itu, sepertinya tidak terlalu mengada-ngada bila kita mengatakan bahwa kasus peretasan Bjorka telah menjadi katalis penularan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Lantas, bagaimana kita mengartikan fenomena pembentukan opini ini di masa depan?

Indonesia Akan Jadi Dystopia?

Dalam beberapa tulisan sains-fiksi, disebutkan bahwa perkembangan teknologi berpotensi akan menjadi malapetaka bagi peradaban manusia.

Taruhlah novel 1984 karya George Orwell misalnya, yang mengimajinasikan sebuah otoritas tinggi bernama Big Brother, yang menggunakan fungsi-fungsi teknologi untuk memantau sekaligus mengatur aktivitas masyarakat. Ya, di novel ini teknologi melahirkan sebuah bentuk tirani baru.

Namun, apakah benar di masa depan teknologi akan menciptakan dystopia yang demikian? Well, kalau melihat perkembangannya sekarang, sepertinya dystopia teknologi akan sangat mungkin terjadi, tetapi mungkin akan berbeda dengan narasi yang disampaikan Orwell.

Jonathan Zittrain, profesor hukum sekaligus ilmu komputer dari Universitas Harvard mengenalkan sebuah konsep yang disebut tech-dystopia. Konsep ini menjelaskan bahwa alih-alih menciptakan dystopia ala Orwell, peradaban manusia dalam waktu dekat ini sepertinya cenderung akan menciptakan sebuah dystopia yang penuh dengan permainan penggiringan opini secara terselubung, bukan tirani.

Saat ini, big data yang dimiliki para aktor teknologi, seperti perusahaan besar dan para peretas, mampu menjelaskan berbagai informasi mendalam tentang perilaku masyarakat yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak ketahui. Dengan informasi semacam itu, dan juga kemampuan untuk mengatur alur informasi di dunia digital, para aktor teknologi mampu membentuk opini masyarakat suatu negara dengan sangat mudah.

Jika hal ini memang akan terjadi, maka kita perlu memberikan perhatian yang ekstra terhadap perilaku warganet Indonesia. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini di dunia maya, bukan tidak mungkin kasus Bjorka yang terjadi belakangan ini hanya dijadikan sampel untuk membuktikan bahwa ternyata mudah sekali membuat masyarakat Indonesia memusuhi pemerintahnya sendiri.

Hanya dengan pembocoran data-data yang sifatnya tidak terlalu confidential, banyak warganet yang terprovokasi dan akhirnya justru malah mendukung peretas, sembari mendorong adanya perbaikan sistem digital Indonesia. Jika ada perusahaan pertahanan siber atau perusahaan antivirus yang memerhatikan kasus ini, tentu mereka akan terbayang-bayang prospek bisnis yang menguntungkan di Indonesia.

Well, pada akhirnya tentu ini hanyalah interpretasi belaka. Pembentukan opini warganet Indonesia dalam kasus Bjorka dan Perang Rusia-Ukraina tidak lain telah menjadi sentilan tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat Indonesia sendiri. (D74)