Emmanuel Macron resmi terpilih kembali sebagai Presiden Prancis, mengalahkan pesaingnya Marine Le Pen yang sempat dapat sorotan dunia karena berjanji melarang penggunaan hijab di publik. Bagaimana kita memaknai kemenangan Macron?

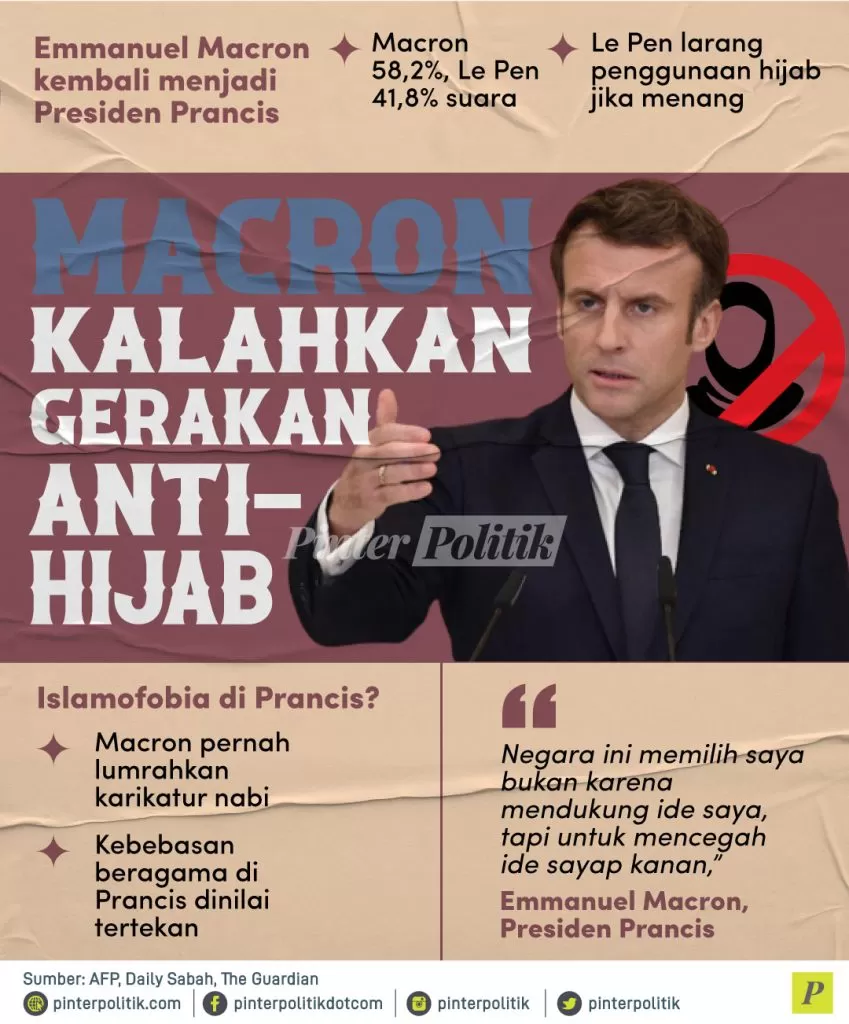

Prancis baru saja melaksanakan pemilihan presiden (pilpres). Berdasarkan penghitungan suara 24 April 2022, calon presiden petahana, Emmanuel Macron berhasil terpilih kembali menjadi pemimpin negara tersebut setelah mengalahkan lawan politiknya yang berasal dari sayap kanan, Marine Le Pen. Macron menang dengan selisih suara yang cukup jauh, yakni 58,2 persen berbanding 41,8 persen.

Hasil penghitungan suara ini pun tidak hanya menjadi headline di Prancis saja, namun banyak media kabar dari seluruh dunia menyoroti kemenangan pemimpin yang berusia 44 tahun itu. Utamanya, karena dengan terpilihnya Macron, Prancis batal menjadi negara yang “kontroversial”.

Ya, pesaing Macron yakni Le Pen, adalah politisi partai sayap kanan Prancis, Rassemblement National (RN), yang semasa kampanyenya berjanji akan menerapkan larangan penggunaan hijab di tempat umum jika mengalahkan Macron.

Untuk informasi, RN dikenal sebagai partai yang nasionalis, anti-imigran, anti-Uni Eropa, serta anti-hijab. Sebagai argumennya, Le Pen menilai hijab adalah “seragam” yang dikenakan oleh orang Islam radikal.

Le Pen mengklaim rencana pelarangan hijab ini tidak diformulasikan untuk melawan Islam, melainkan untuk menguatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ideologi Islamis menurutnya telah melemahkan demokrasi dan sekularisme di Prancis.

Namun, pada akhirnya Le Pen berhasil dikalahkan oleh Macron, dan Prancis tidak jadi mengemban kebijakan politik yang ekstrem. Menariknya, Macron sadar akan hal ini.

Dalam pernyataan kemenangannya, ia mengatakan bahwa dirinya unggul bukan karena warga Prancis setuju dengan ide-ide yang dibawanya, melainkan karena mereka tidak ingin negaranya mengemban ide-ide sayap kanan yang tidak hanya dapat memecah Prancis, tetapi juga Uni Eropa (UE) itu sendiri.

Fenomena ini kemudian melahirkan pertanyaan, mengapa perhatian pada Islam begitu besar di Prancis? Dan apa maknanya bagi UE?

Prancis, Mercusuar Islam Eropa?

Beberapa dekade terakhir, jumlah populasi Islam di Prancis semakin meningkat. Menurut data dari Pew Research Center, saat ini setidaknya terdapat 5,7 juta penduduk yang menganut agama Islam di Prancis. Ini membuat Negara Baguette itu sebagai negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di Eropa.

Farid Hafez, profesor Hubungan Internasional dari Williams College dalam artikel wawancara berjudul France May Spread Islamophobia at Rotating Helm of EU, menilai bahwa sebagai negara dengan Muslim terbanyak, Prancis berperan layaknya pemandu kebijakan terhadap Muslim oleh negara-negara UE lainnya.

Terlebih lagi, Prancis semenjak 1 Januari 2022 telah menjadi Presiden UE. Karena itu, Pilpres yang baru saja terjadi sesungguhnya menjadi batu acuan sikap UE terhadap masyarakat Muslim di Eropa secara keseluruhan.

Shada Islam dalam artikel Why Europe’s Muslims are Braced for France’s Stint Running the EU Presidency, juga berpandangan sama. Menurutnya, wacana politik anti-Muslim yang telah menciptakan semacam belahan politik dalam masyarakat Prancis akan meresap ke dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa.

Hal ini kata Shada, karena di Eropa sedang terjadi apa yang disebutnya sebagai muslim-panic. Istilah ini menjelaskan tren negara-negara Eropa yang tidak kunjung berhenti bersikap diskriminatif terhadap masyarakat Muslim.

Di Austria, mantan kanselir Sebastian Kurz sempat menggemborkan bahaya munculnya politik Islam radikal, dan meluncurkan situs web kontroversial bernama “peta Islam”, yang menunjukkan lokasi lebih dari 600 masjid di negaranya. Peta tersebut, menurut studi Shada, telah menyebabkan beberapa insiden kekerasan terhadap umat Islam.

Sementara itu, menurut penelitian Neuer Osnabrücker Zeitung, pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 900 serangan anti-Muslim di Jerman. Serangan ini mayoritas disebabkan oleh rasa ketidaknyamanan pada warga asing atau xenophobia, karena memang mayoritas Muslim adalah dari imigran. Jerman pun berstatus sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar kedua di Eropa dengan 4,7 juta orang.

Menurut penelitian yang dilakukan Shada, Islamofobia yang seakan-akan selalu ada di Eropa muncul akibat kegelisahan tentang Islam sebagai agama asing, banyak warga Eropa yang melihat imigran Muslim sebagai ancaman bagi kesatuan “Kristen Eropa”.

Shada mengatakan, cacian yang menggabungkan Islam, ekstremisme, dan terorisme kemudian menjadi fenomena berulang yang membosankan, baik dalam pertemuan formal maupun informal.

Karena itu, banyak yang khawatir apabila Le Pen terpilih, maka Prancis akan menekan tombol anti-Muslim yang lebih dahsyat dampaknya, untuk dapat diterapkan oleh negara-negara UE.

Untungnya, hasil akhir pemungutan suara menunjukkan ambisi besar Le Pen belum bisa diwujudkan. Kita pun bisa belajar, meski Islamofobia telah membuat kegaduhan di Eropa, kemenangan Macron telah membuktikan bahwa penolakan terhadap gerakan anti-Islam masih tetap dominan di Prancis.

Di sisi lain, sebagian besar penduduk UE pun sepertinya perlu bersyukur bahwa kelompok ekstrem kanan tidak menguasai Prancis. Sejarah membuktikan benua Eropa memiliki pengalaman yang pahit bila ada superpower-nya menganut aliran “pojok kanan”.

Namun, ada catatan penting yang masih perlu kita pertanyakan, yakni meski meski jumlah Muslim di Prancis terus meningkat, mereka hanya mengisi 9 persen dari total populasi. Sementara, total Muslim di Eropa hanya berjumlah 44 juta orang, atau 6 persen dari total populasi.

Lantas, mengapa politisi Eropa, dan Prancis khususnya, masih menganggap Muslim sebagai faktor penting dalam politik mereka? Apakah benar Macron benar-benar adalah solusi tepat bagi Prancis?

Percuma Le Pen Kalah?

Sebuah proyek penelitian yang dilakukan berbagai peneliti politik dari grup think-tank, Brookings, berjudul The One Percent Problem: Muslims in the West and the Rise of the New Populists, menghasilkan temuan yang menarik.

Penelitian yang dipimpin Shadi Hamid dan Sharan Grewal ini, menyimpulkan pertumbuhan komunitas minoritas Muslim dan ketakutan seputar peran publik Islam telah membentuk identitas dan ideologi “populis” baru di negara-negara Eropa.

Hal ini terjadi sebagai tanda bahwa para politisi Eropa sudah tidak lagi mengandalkan kesenjangan ekonomi sebagai isu menggiurkan untuk pemilihan suara, tetapi sekarang telah beralih ke kesenjangan kultural.

Bagi kita yang tinggal di Indonesia, pembatasan Muslim di Eropa mungkin terlihat sebagai tindakan diskriminatif. Tetapi, banyak warga Eropa yang melihat itu wajar ataupun perlu karena mereka memandang para imigran yang mayoritas Muslim adalah ancaman bagi lapangan kerja, identitas nasional, bahkan jaminan keamanan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan demikian, layaknya berbagai kasus populisme politik yang memang kerap terjadi, politisi Eropa menghebohkan isu keagamaan, dan berharap gembar-gembor tentang nasib kaum Muslim di Eropa akan mendapat perhatian utama para calon pemilihnya.

Karena itu, Shadi dan kawan-kawan melihat banyak politisi di Eropa memainkan isu agama tanpa sesungguhnya paham terlebih dahulu tentang apa yang ia katakan. Contohnya adalah pelarangan hijab ini. Le Pen menyebut bahwa hijab adalah identitas Islamis ekstrem, padahal kenyataannya tidak seperti itu.

Keadaan seperti ini melahirkan sebuah fenomena banalitas kejahatan (banality of evil). Didasari konsep yang dipopulerkan filsuf Jerman, Hannah Arendt, banalitas kejahatan terjadi ketika pengambilan keputusan atau kebijakan tidak didasari oleh pemahaman, melainkan berdasarkan pelumrahan.

Ini kemudian membuat kebijakan tersebut sering kali tidak ditanggapi secara kritis, karena proses pemutusannya tidak dilandaskan pada pengetahuan yang mendalam. Bisa jadi, apa yang diperdebatkan sesungguhnya bukan masalah besar.

Sayangnya, hal ini juga tercermin pada masa kepemimpinan Macron. Pada 2020 lalu, Macron melumrahkan karikatur Nabi Muhammad SAW, dan mendapat teguran internasional. Selain itu, Macron juga beberapa kali dianggap sebagai sumber keresahan kaum Muslim di Prancis karena kabinetnya telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Anti-Separatisme, yang dianggap anti-Muslim.

Karena itu, kemenangan Macron sesungguhnya juga perlu dimaknai ulang. Bisa jadi, hasil pilpres Prancis kemarin adalah penentuan pilihan yang paling bisa diterima dari kandidat-kandidat terburuk. (D74)